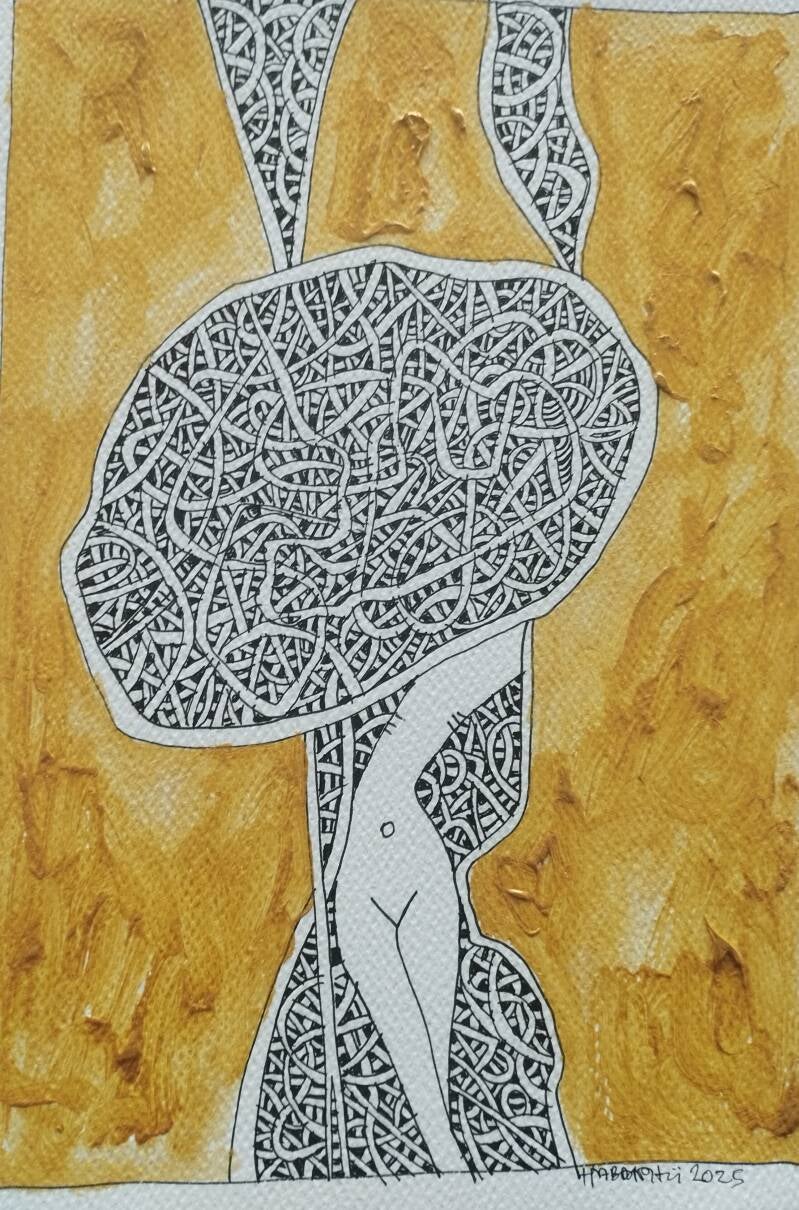

LA VERTICALITÉ —

UNE ESTHÉTIQUE DU LIEN ET DU SOUFFLE VIVANT

Entre la terre et le ciel, la création comme acte de redressement

« Se tenir debout, c’est prier sans mots,

c’est habiter la lumière sans quitter la terre.

C’est être le tronc vivant entre les racines et le vent. »

— Habdaphaï

La verticalité n’est pas seulement une posture du corps : c’est une pensée, une manière d’habiter le monde.

Dans l’espace caribéen, où la mémoire du sol se mêle à l’appel du ciel, elle devient le symbole d’une relation à reconstruire — entre le visible et l’invisible, le passé et l’avenir, la matière et le souffle.

Ce texte propose une traversée philosophique et artistique de cette notion, telle qu’elle s’incarne dans la démarche d’un artiste martiniquais en quête d’un lien vivant entre l’homme, la nature et l’esprit.

I — La verticalité, une pensée du lien

Dans nos sociétés épuisées par le bruit, la vitesse et la compétition, la verticalité se fait rare. Elle n’est plus un geste naturel, mais une conquête.

Être vertical, ce n’est pas seulement tenir debout : c’est exister dans la tension qui relie la terre au ciel, l’ombre à la lumière, l’intime au collectif. C’est comprendre que vivre, ce n’est pas s’étendre dans la facilité de l’horizontalité, mais se construire dans la relation — cette ligne invisible qui nous relie au monde et aux autres.

La verticalité est une position symbolique. Elle incarne la résistance du vivant face à l’effondrement, la capacité à maintenir un axe de sens quand tout semble s’aplatir sous le poids des crises et des guerres.

Elle n’est pas l’expression d’une domination, mais celle d’un équilibre : un dialogue entre le haut et le bas, entre la matière et l’esprit. Dans cette dialectique se joue notre humanité.

II — La verticalité comme esthétique caribéenne

Dans la création artistique, la verticalité est plus qu’une direction : elle est une respiration du monde.

En Martinique, territoire d’équilibres précaires et de mémoires fragmentées, elle devient un axe de réconciliation. Elle relie l’horizontalité du temps, marquée par les traversées et les pertes, à une dimension spirituelle plus vaste où l’homme retrouve sa hauteur et son souffle.

Le tronc du palmier, la silhouette du fromager, la liane qui cherche la lumière — tout semble traduire cette tension vers le haut.

Chaque arbre est un totem vivant, gardien de mémoire et de force. Dans l’univers caribéen, l’arbre n’est pas simple végétal : il est médiateur, pont entre les mondes. Sa verticalité est une prière dressée.

L’artiste martiniquais, lui aussi, se tient dans cet axe. Il crée entre deux forces : celle du sol, lourde de mémoire, et celle du ciel, ouverte sur la transcendance.

Sa pratique devient un rituel de ré-élévation, une manière de redresser ce que l’histoire a courbé — les identités, les imaginaires, les corps.

Dans l’atelier ou dans le paysage, chaque geste participe d’une reconquête du souffle.

Le corps, dans cette dynamique, devient totem. En se tenant debout, il affirme la continuité du vivant.

Sa verticalité est à la fois résistance et offrande. Elle convoque les ancêtres, les forces du lieu, les mémoires du sang.

Dans les danses, les marches ou les performances, le corps caribéen réaffirme sa puissance d’être et de relier.

Dans la cosmologie caribéenne, la verticalité se conjugue toujours au pluriel.

Elle ne sépare pas, elle relie. Elle évoque la continuité du vivant entre les règnes — minéral, végétal, humain et spirituel.

Dans ce sens, elle devient une éthique du rapport, une manière d’habiter le monde avec respect et conscience.

Dans l’art, cette pensée s’incarne dans la matière : la feuille de cocolobe, la terre rouge, le bois brûlé, les fibres, les pigments.

Ces éléments traduisent la volonté d’inscrire la verticalité dans le réel. L’œuvre devient un seuil — entre mémoire et souffle, enracinement et envol.

III — Manifeste du vivant debout

La verticalité, telle qu’elle s’enracine dans les terres caribéennes, dépasse le cadre insulaire.

Elle parle à l’humanité entière, à ce monde qui vacille sous le poids de ses excès et de ses oublis.

Se tenir debout, aujourd’hui, c’est résister à la chute collective de nos valeurs, à la dissolution du lien, à la démesure du profit.

C’est redonner au souffle sa place dans le corps, à la lumière son espace dans l’obscurité.

Chaque être, chaque arbre, chaque fragment du vivant porte cette mémoire de la verticalité : la nécessité de rester en relation, de ne pas céder au sol des désespoirs.

La verticalité devient alors un langage commun — un axe du monde à partager, à protéger, à transmettre.

Être debout, c’est affirmer la dignité du vivant.

C’est rappeler que la beauté, la justice et la transmission naissent d’un même souffle.

C’est reconnaître, au cœur du chaos, que l’art, la pensée et la vie ne font qu’un seul et même geste :

celui de s’élever sans dominer, d’habiter sans écraser, de créer sans détruire.

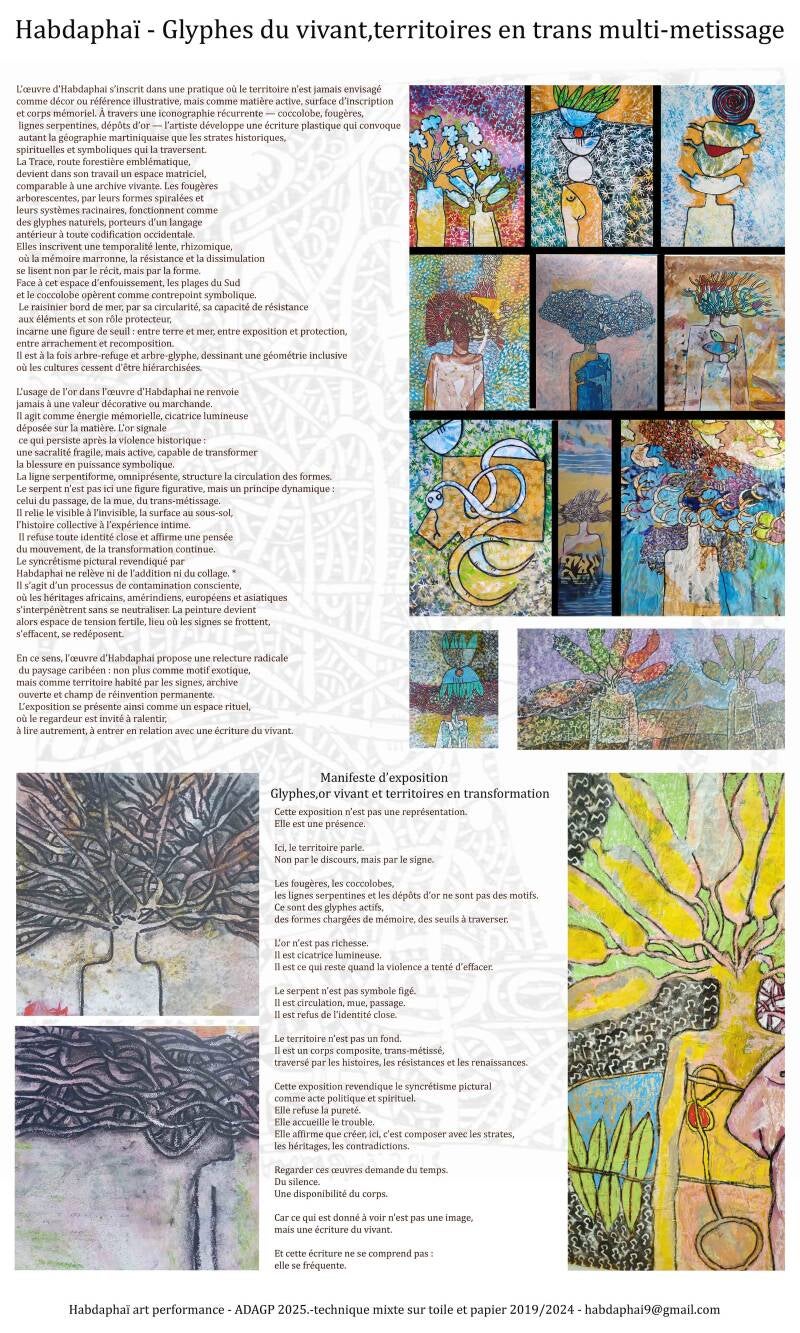

Le syncrétisme pictural, une réponse contemporaine à un monde fracturé

Habdaphai développe depuis plusieurs décennies une œuvre singulière, marquée par la fusion des héritages — africains, amérindiens, européens et asiatiques — dont la Caraïbe est la matrice vivante. Ce qu’il nomme syncrétisme pictural n’est pas une simple esthétique du mélange : c’est une philosophie plastique, un mode d’être au monde. À travers signes, masques, pigments, performances, il interroge notre capacité à inventer des langages communs, à faire jaillir du fragmenté un récit neuf, habité, réparateur.

Dans un contexte où les artistes afro-américains et les plasticiens de pays africains secouent les fondations du marché de l’art contemporain international, l’œuvre d’Habdaphai trouve un écho renouvelé. Elle rappelle que la Caraïbe n’est pas en marge mais au centre d’un basculement esthétique global, et qu’elle propose depuis longtemps des formes radicales d’expression du monde métis, post-colonial, en mutation.

Habdaphaï: The Living Syncretism of a Caribbean Visual Alchemist

In the constellation of contemporary artistic expressions, some creators shine not through provocation or spectacle, but through the dense symbolic charge of gestures that resist oblivion, simplification, and reductive definitions. Habdaphaï—born Jean Crépin Alerte in 1960 in Trénelle, a working-class district of Fort-de-France—is one such artist. His work, deeply rooted in syncretism, memory, and the search for identity, is a major contribution to contemporary Caribbean art and deserves critical attention equal to his commitment.

Art as a Path of Transmutation

Habdaphaï is not an artist who walks in others’ footsteps. His journey began with dance—deeply rooted in social rhythm, attuned to the heartbeat of the drum, and sensitive to the movement of the world. Trained at the Municipal Office of Cultural Action and the SERMAC (founded by Aimé Césaire), he was early immersed in an environment where art intersected with politics, education, and collective elevation. From this foundation, he inherited a mastery of rhythm, an ability to choreograph pictorial space, and a holistic approach to creation.

Soon, he expanded his practice to include painting, sculpture, installation, performance, and, more recently, video and photography. This multidisciplinary approach is not about dispersion—it is a deliberate strategy to activate different mediums in the service of evoking the ineffable. At the heart of his work lies a spiritual quest: for Habdaphaï, art is not an end but a pathway. “To create is to meditate with matter,” he once stated. What interests him is not technical prowess but the possibility of opening channels between the visible and the invisible, between ancestral heritage and contemporary imagination.

An Identity in Spiral Motion

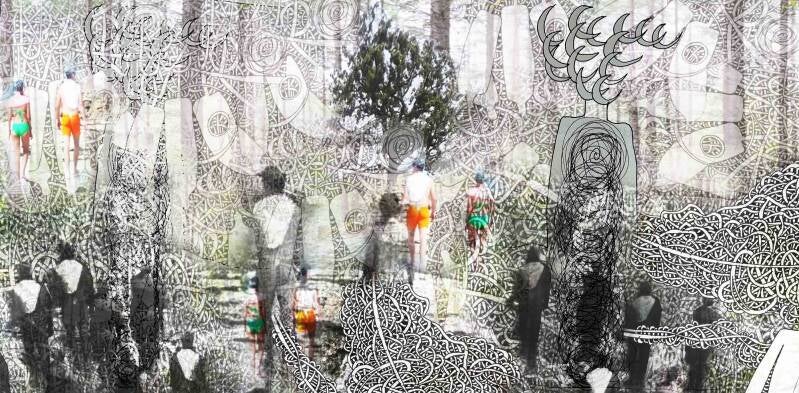

His aesthetic is grounded in what he calls “pictorial syncretism,” a term that functions as both statement and method. Habdaphaï does not seek to reconstruct a pure origin or artificially reconcile the fragments of a fractured history. Instead, he builds a palimpsest—an entanglement of signs, textures, myths, and symbolic remnants. His art navigates the interplay between African, Amerindian, European, and Asian elements—not as static categories but as active, evolving forces.

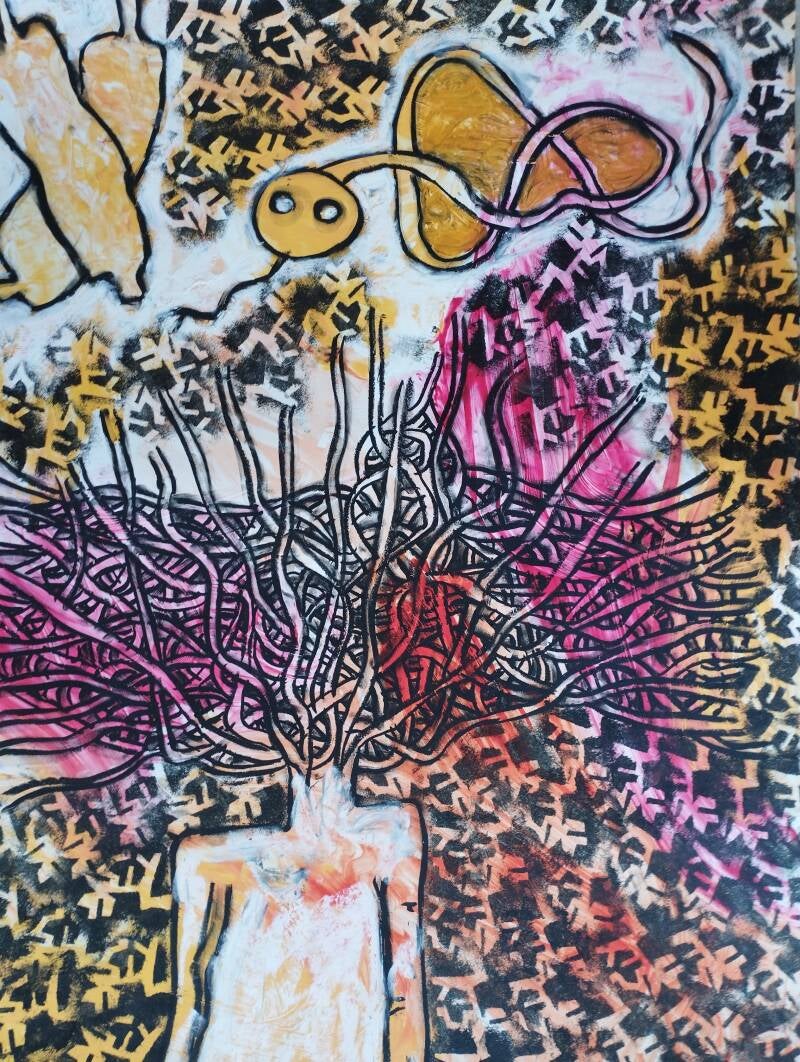

In his works, African masks converse with Asian calligraphy; Caribbean totems are fused into contemporary abstraction; natural pigments merge with recycled materials. Each piece is a ritual of recomposition, a scenography of hybridity. His process involves layering, covering, scraping back, and reactivating dormant strata. His colors often vibrate with incandescent intensity—as if to awaken buried memory—and his formats are expansive, embracing the overflowing complexity of identity in flux.

There is, throughout his work, a refusal of passive exoticism. Instead, Habdaphaï asserts a plastic and poetic self-definition, generating his own codes and mythologies from the depth of a localized yet planetary Caribbean experience.

A Prolific and Generous Artist

Beyond the evocative power of his artworks, what distinguishes Habdaphaï is his relentless commitment to artistic activism. Far from confining himself to the solitude of his studio, he has created spaces of dialogue, education, and visibility for others. He has co-founded art galleries, launched artistic journals, initiated contemporary art markets (such as the Marché de l’Art Contemporain du Marin), and developed mobile structures like Kaz Lakou, which brings contemporary art into neighborhoods and rural communities of Martinique.

His approach is deeply communal—driven by the belief that art must be shared, accessible, and lived. As France-Antilles recently stated, “Habdaphaï is a midwife of possibilities, a sculptor of gaze, a transmitter of memory.” He curates group exhibitions, collaborates with fellow artists, writes, performs, teaches. His artistic life is a constellation of actions, events, and encounters. It is this generosity—this refusal of isolation—that fuels the durability and relevance of his work.

Connecting Martinique to the Caribbean and the World

Habdaphaï is a planetary Caribbean artist. He has exhibited at the Havana Biennial, in Haiti, Paris, Montreal, Dakar—always carrying with him the matrix-island of Martinique, the birthplace of his creative questions. He belongs to a generation of post-Créolité artists who, while honoring the legacies of Négritude and Créolité, strive to invent new visual and conceptual languages to express the multiplicity of our contemporary world.

His work also answers the poetic calls of Césaire and Glissant. The former evoked a “rendezvous of giving and receiving”; the latter invited us to think in terms of “relation-identity.” Habdaphaï embodies both. He does not simply illustrate postcolonial theory—he gives it form, matter, breath. He turns concepts into visual allegories, into tactile constellations charged with emotional and historical resonance.

Conclusion: A Vital Voice for Our Times

In an age of empty imagery and manufactured emotion, Habdaphaï’s work acts as a lighthouse—a lantern in the fog of artifice. He reminds us that art can be a site of regeneration, reconciliation, and resistance. He also reminds us that the Caribbean is not a peripheral land but a pulsating center of creative production and philosophical depth.

To critique Habdaphaï is to recognize in him a builder of bridges, a craftsman of shared universals, a poet of inhabited forms. As dominant narratives seek to flatten identity into slogans or soundbites, his art teaches us the intelligence of ambiguity, the patience of symbolic weaving, and the profound beauty of the in-between.

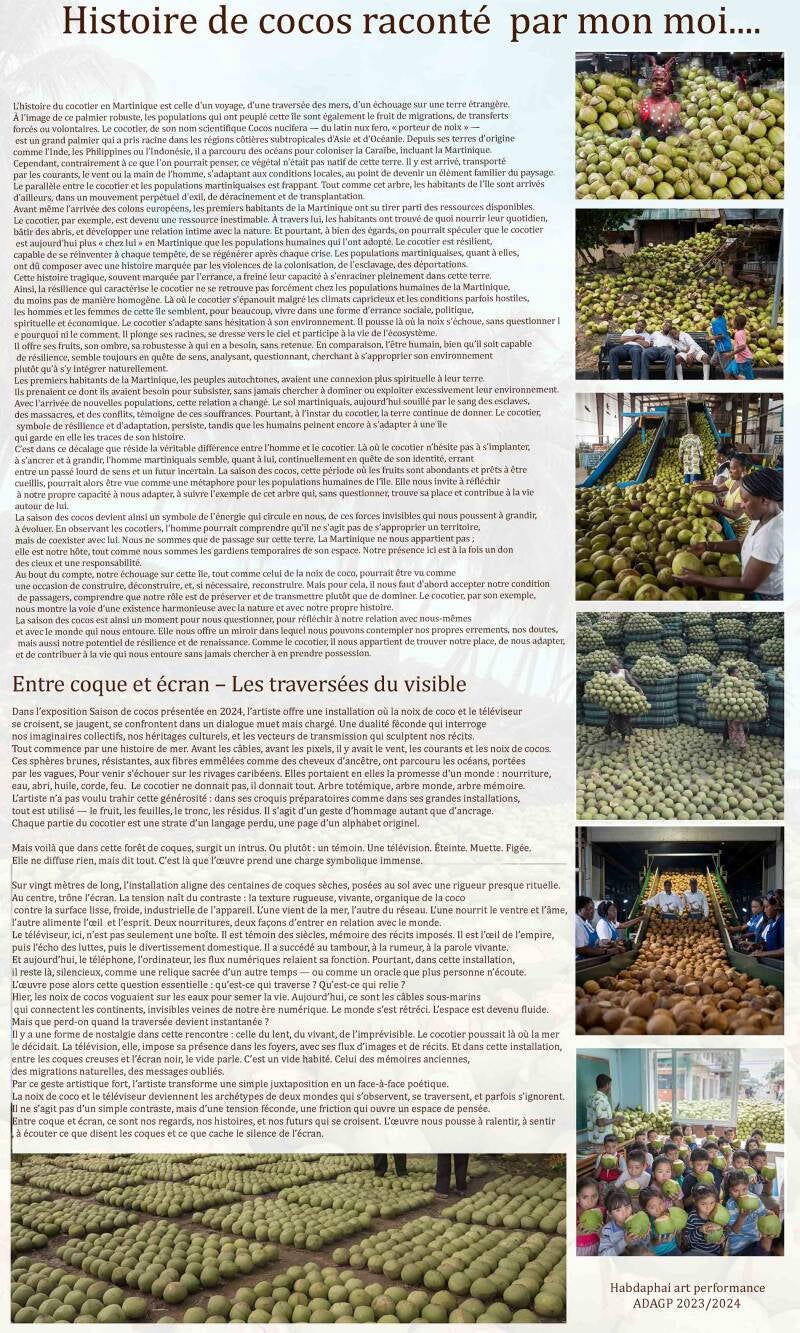

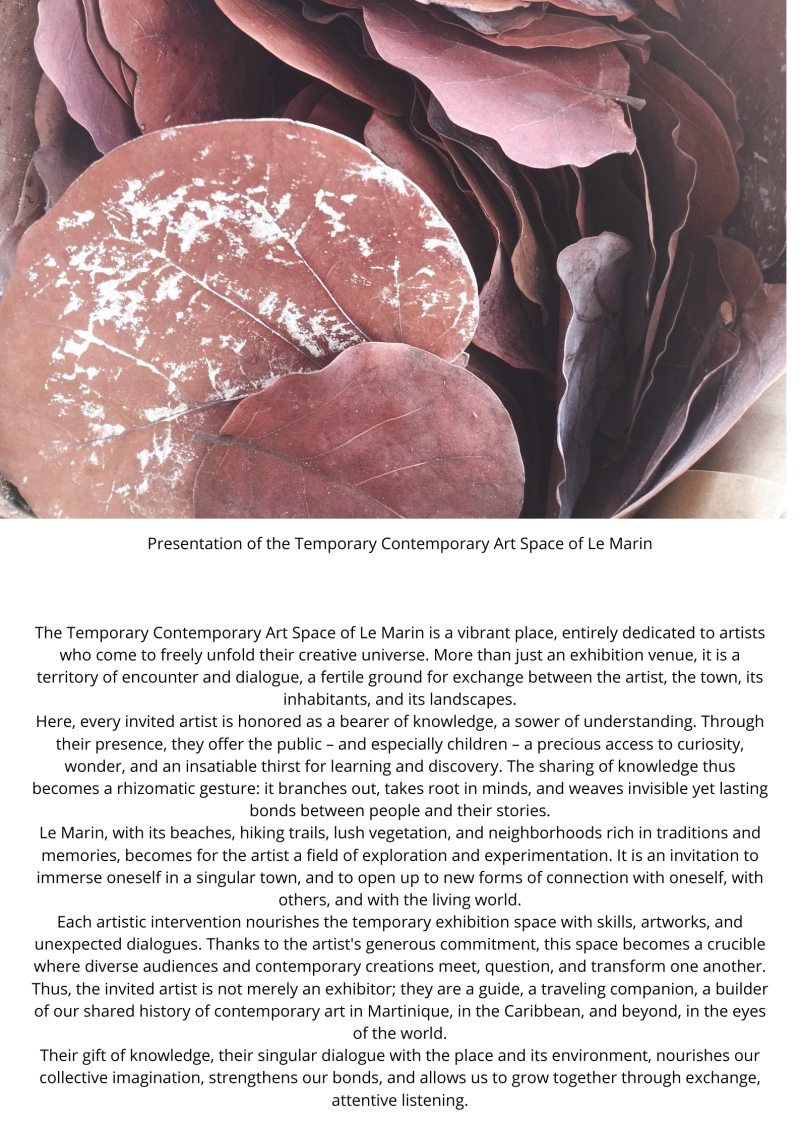

Feuilles dressées, mémoire ondoyante : une géopoétique du vivant à Grosse Roche

Grosse Roche : une géopoétique de la mémoire mouvante

Texte d’artiste pour mon installation, 2025

À quelques pas du Marin, sur la côte sud de la Martinique, s’étend Grosse Roche — une plage dont la beauté mouvante échappe à toute tentative de fixation. Dans mon installation, j’ai voulu faire de ce lieu un espace de dialogue entre matière, mémoire et mouvement. Je ne cherche pas à reconstituer un paysage ; je tisse un récit vivant où la nature elle-même devient sculptrice, conteuse, dépositaire d’histoires.

Au centre de cette œuvre immersive, il y a une falaise, percée d’un cœur formé par l’érosion et le temps. Ce cœur, je ne le vois pas comme une simple curiosité géologique : pour moi, il incarne une brèche dans la roche et dans le temps, un sanctuaire façonné par les éléments. Le sable, lui, est un corps fluide, en perpétuelle migration. J’observe la fusion entre le sable de Grosse Roche et celui de Cap Macré comme un geste rituel : une mémoire en mouvement, ramenée par les marées, les remous, les cyclones — autant de forces cosmiques qui transportent les récits des ancêtres. Quand je recueille ce sable, que je le lave, que je l’expose à la lumière, c’est un acte d’hommage. Un effort humble pour faire resurgir l’invisible.

Et puis il y a le cocotier. Pour moi, c’est plus qu’un arbre. C’est une figure tutélaire, dressée entre ciel et mer, entre racines et promesses. Il incarne une forme de bonheur magistral, une stabilité dans le flux. La rencontre entre les feuilles de coco et les sédiments marins dans mon installation rend hommage à ces voyages visibles et invisibles, à ceux qui sont venus, à ceux qui viendront. Le cocotier, dans son silence vibrant, parle pour ceux qui n’ont pas pu raconter.

Grosse Roche n’est pas, pour moi, une simple carte postale. Elle est un carrefour de circulations planétaires. Il m’arrive d’y trouver des objets venus de loin — casiers de pêche échoués, fragments plastiques. Des pièces marquées Tunisie ou Espagne. Ces apparitions me rappellent que la mer n’est pas frontière mais passerelle. Une mémoire liquide. Une géographie sensible où les distances se contractent dans la dérive des choses.

Avec cette installation, je ne cherche pas à représenter Grosse Roche. Je l’habite autrement. Je la ressens comme un archipel d’histoires, un corps vivant où s’articulent les dimensions sacrée, politique et spirituelle du territoire. Chaque élément – la falaise, le sable, le cocotier, les objets rejetés par la mer – devient un symbole actif, une présence, un signe de ceux qui ont traversé, chuté, aimé ou disparu.

Grosse Roche, pour moi, est moins une plage qu’un seuil. Un seuil où passé, présent et avenir se rencontrent dans le flux incessant de la mer.

Guerrard...

Projet des ateliers d'art contemporain du Marin

ARTIVISTE.....

Artisviste – Première exposition des Ateliers d’Art Contemporain du Marin

L’exposition Artisviste s’ouvre comme une première escale, une invitation à franchir un seuil où l’art contemporain se déploie dans toute sa diversité. Elle propose aux visiteurs un parcours sensible, une traversée des gestes, des couleurs et des discours qui, chacun à leur manière, interrogent les identités, les mémoires et les imaginaires de notre temps.

Découvrir ces œuvres, c’est accepter d’entrer dans une phase initiale de voyage : voyage vers la connaissance, vers le savoir partagé, mais aussi vers l’intime. L’art se fait ici remède et tremplin, capable d’éveiller une curiosité savoureuse et d’ouvrir des portes vers l’épanouissement personnel et collectif. Chaque œuvre devient une balise, une empreinte qui dialogue avec notre propre humanité et révèle la profondeur d’un langage universel : celui des formes, des couleurs et des matières.

Les thématiques abordées sont multiples et foisonnantes. On y retrouve des questionnements sur la mémoire coloniale et la filiation culturelle, sur la quête identitaire et la fragilité des territoires, sur la beauté du geste pictural comme sur l’énergie brute des matières contemporaines. Les artistes convoqués proposent des visions plurielles : du trait nerveux et fulgurant de Jean-Michel Basquiat aux écritures hallucinées d’Henri Michaux, de l’univers plastique et spirituel d’Habdaphai aux explorations symboliques de Luz Severino, sans oublier la force critique de Thierry Alet, les recherches singulières de Klara Beer ou encore la sensibilité poétique de Barbara Touzot.

Aux côtés de ces figures reconnues ou émergentes – Nejla, Dominique Pao, Thierry Jarrin, Henri Taulliaut, Radika, Norville Guiouard Aizé, Raymond Michigant, Carlos Hinijosa, Pierre Chadru – l’exposition compose un véritable laboratoire de sens. Elle met en lumière des voix artistiques engagées dans la réinvention des récits et dans la transmission d’une énergie créatrice qui dépasse les frontières géographiques autant que mentales.

Ainsi, Artisviste n’est pas seulement une exposition inaugurale : c’est une première porte ouverte sur l’avenir. Elle affirme que l’art contemporain, loin d’être un luxe ou une enclave réservée, constitue un chemin d’accès privilégié à notre sensibilité humaine. Ici, les œuvres deviennent autant de remèdes aux fragmentations du monde, autant d’appels à une conscience élargie.

Se laisser emporter par ce projet, c’est s’offrir la chance de redécouvrir ses propres sens, d’apprendre à lire autrement les gestes et les couleurs, et de reconnaître en l’art non seulement une source d’émerveillement, mais aussi une voie d’émancipation.

Henri Guedon plasticien, musicien de ma Martinique

Marie Gé peintre martiniquaise Saint Anne

Anne Chopin photographe

Matilde et Pauline Bonnet plasticienne de la Guadeloupe

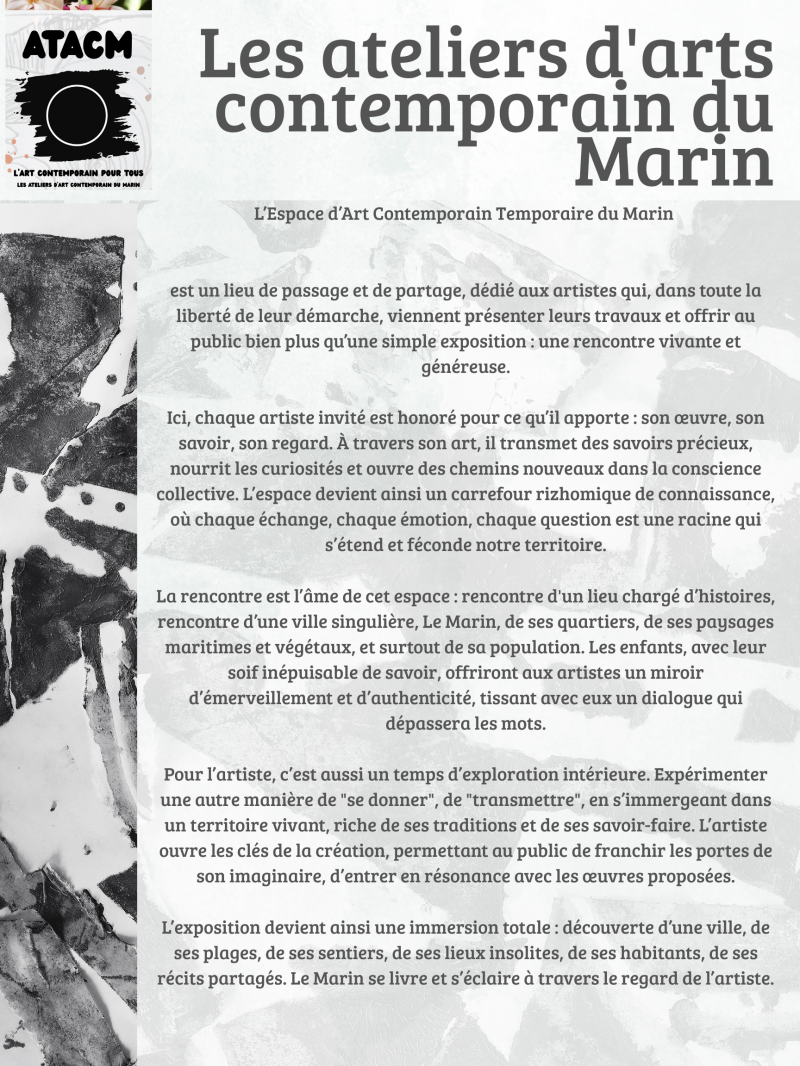

L’espace temporaire d’Art Contemporain

L’espace d’Art Contemporain Temporaire du Marin est un lieu de passage et de partage dédié aux artistes qui, dans toute la liberté de leur démarche, viennent présenter leurs travaux et offrir au public bien plus qu’une simple exposition : une rencontre vivante

et généreuse.

Ici, chaque artiste invité est honoré pour ce qu’il apporte : son œuvre, son savoir et son regard.

À travers son art, il transmet des savoirs précieux, nourrit les curiosités et ouvre des chemins nouveaux dans la conscience collective.

L’espace devient ainsi un carrefour rhizomique de connaissance, où chaque échange, chaque émotion, chaque question est une racine qui s’étend et féconde notre territoire.

La rencontre est l’âme de cet espace : rencontre d'un lieu chargé d’histoires, rencontre d’une ville singulière, Le Marin, de ses quartiers, de ses paysages maritimes et végétaux et surtout de sa population. Les enfants, avec leur soif inépuisable de savoir, offriront

aux artistes un miroir d’émerveillement et d’authenticité, tissant avec eux un dialogue

qui dépassera les mots.

Pour l’artiste, c’est aussi un temps d’exploration intérieure. Expérimenter une autre manière de "se donner", de "transmettre" en s’immergeant dans un territoire vivant,

riche de ses traditions et de ses savoir-faire. L’artiste ouvre les clés de la création, permettant au public de franchir les portes de son imaginaire, d’entrer en résonance

avec les œuvres proposées.

L’exposition devient ainsi une immersion totale : découverte d’une ville, de ses plages,

de ses sentiers, de ses lieux insolites, de ses habitants, de ses récits partagés.

Le Marin se livre et s’éclaire à travers le regard de l’artiste.

Cet espace vit et s’enrichit grâce à la pleine participation des artistes invités.

Leur présence amène des publics nouveaux, des œuvres singulières, des gestes, des savoirs transmis avec générosité. Leur passage ici nous nourrit, nous élève, nous rend acteurs de notre propre histoire artistique, en Martinique, dans la Caraïbe, et dans le grand dialogue du monde.

À travers cet échange, à travers ce tissage patient de liens entre art, territoire et humanité, nous honorons ceux qui viennent, avec humilité et talent, ouvrir notre horizon, faire vibrer notre imaginaire, et inscrire ensemble une page vivante de l’art contemporain.

Alain Jerama artiste de Lyon France

Christine Kolbe/Habdaphai

Habdaphaï

Cedric George artiste de Sainte Lucie .

Habdaphai art performance /Habdaphai art fondaction

Habdaphaï

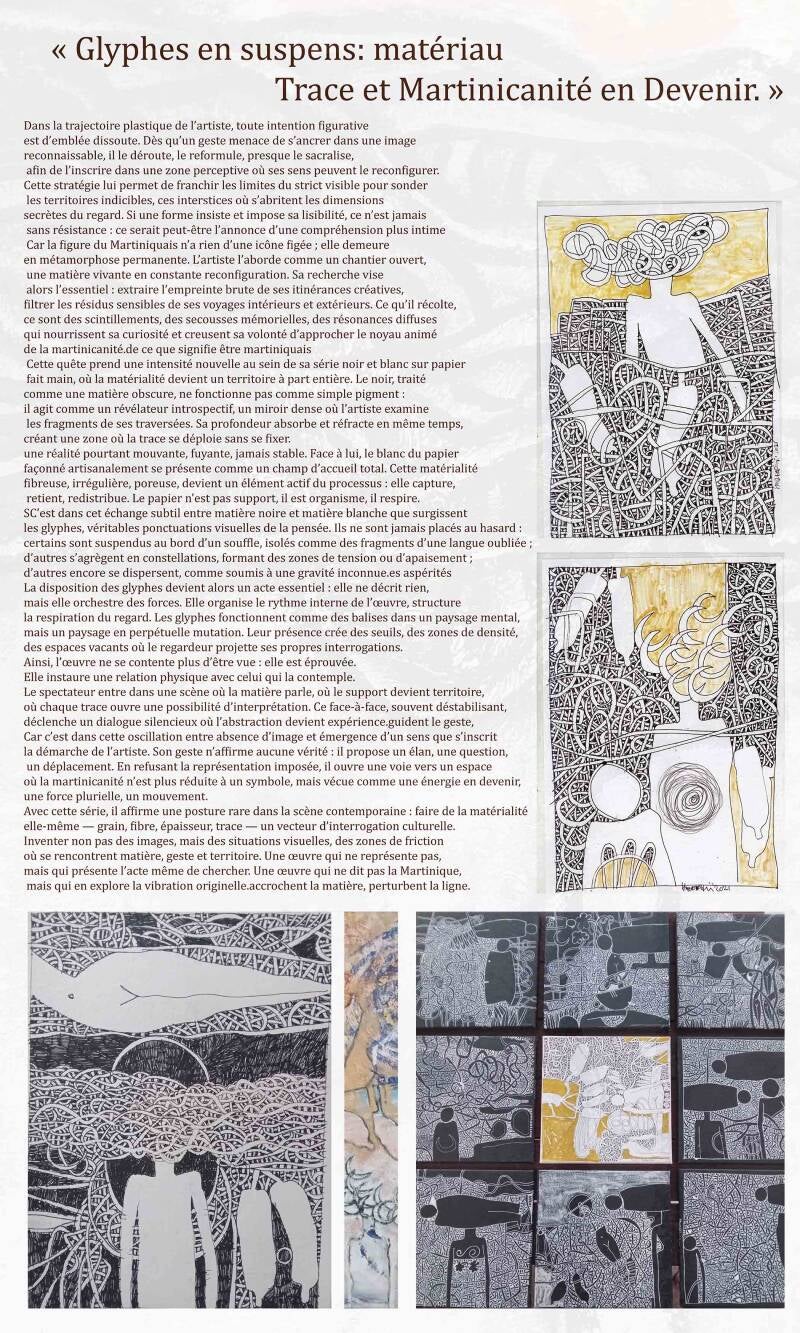

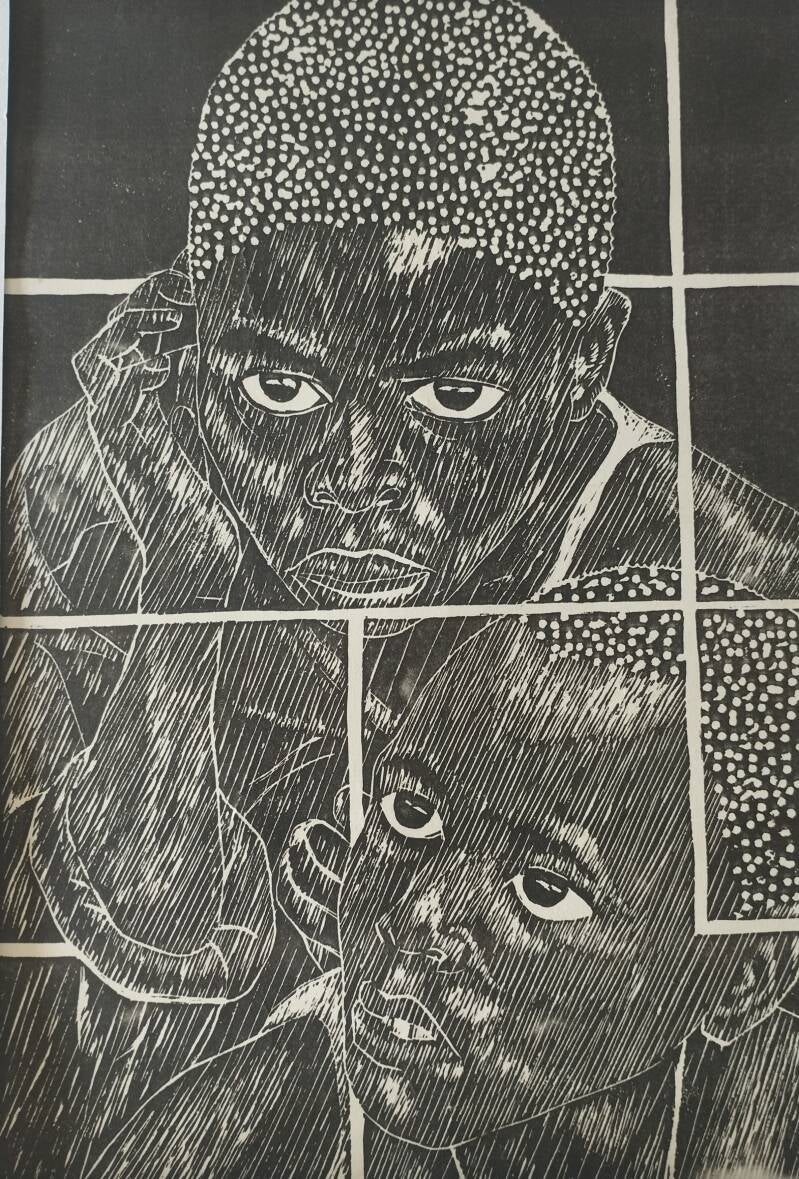

Nourri par une culture syncrétique, Habdaphaï conte sur les murs et des objets singuliers des histoires en séries déclinant la problématique identitaire et ses cheminements. Sautant de flaque en sillon, avec plus d’un tour dans sa besace, il sème pour entrer en résistance, prendre son envol ? s’insérer dans l’espace -temps pour nous inviter au partage.

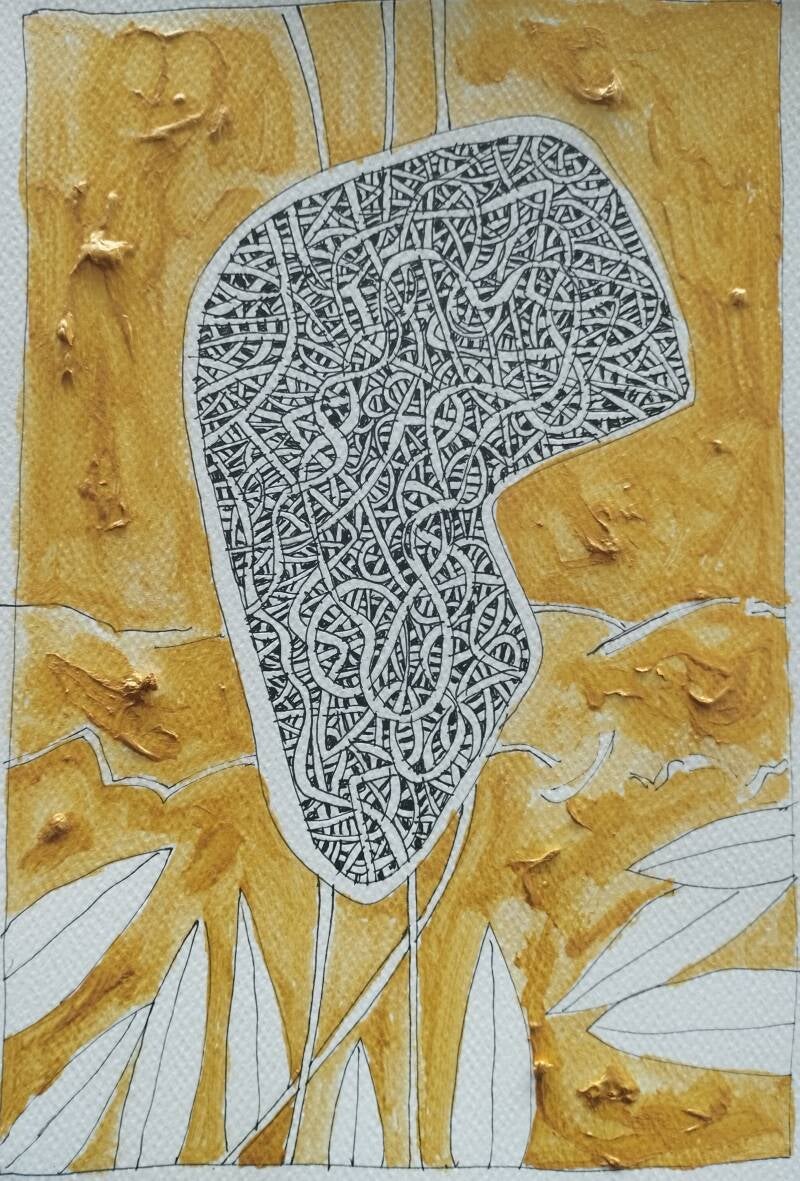

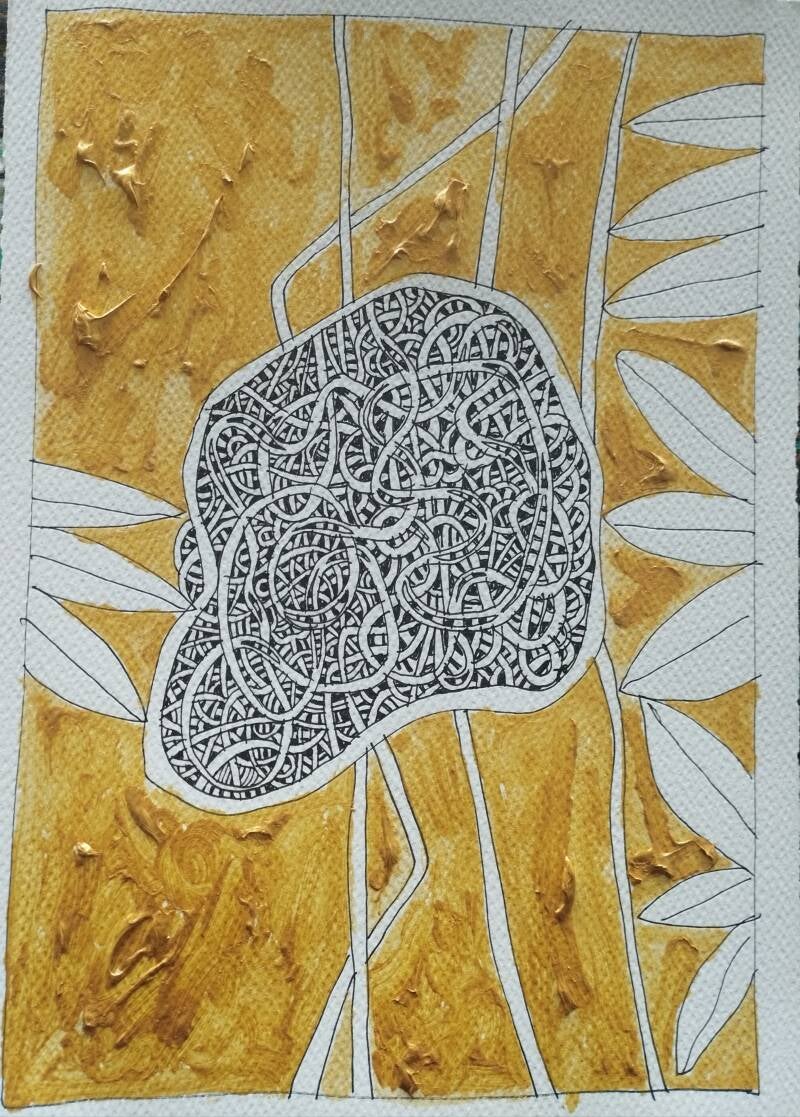

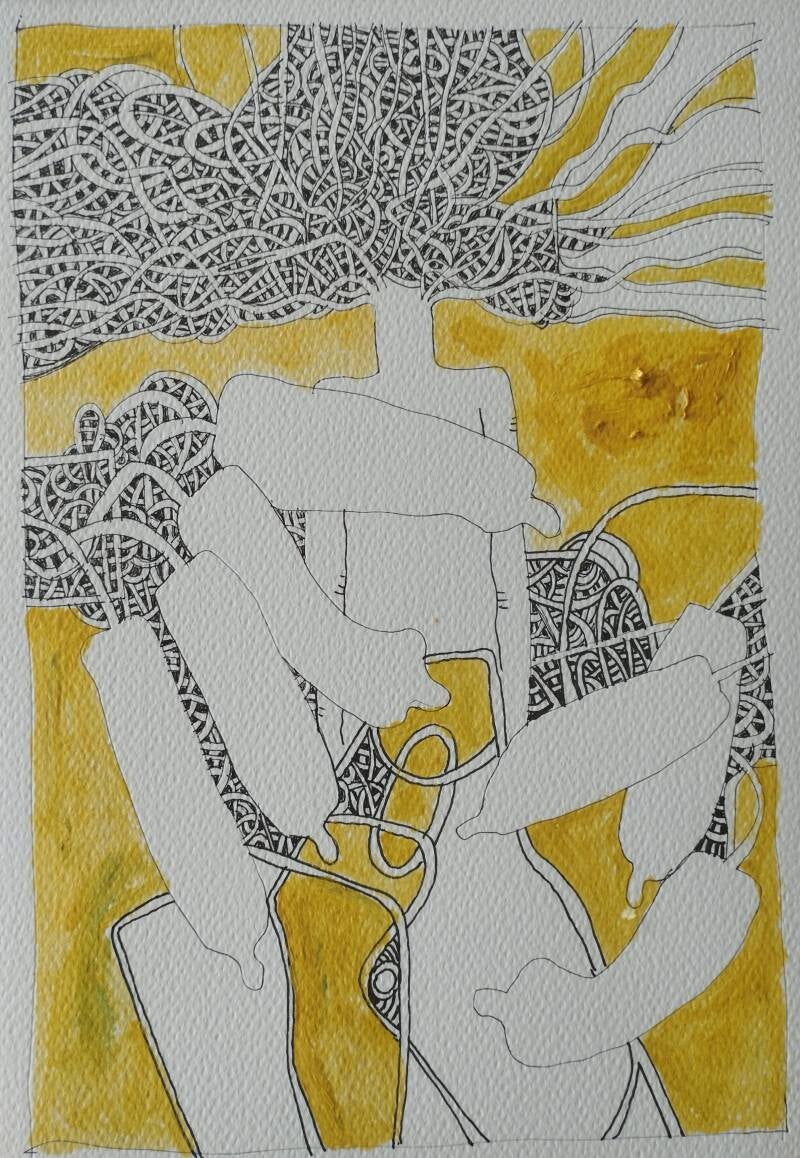

Les dessins en noir et blanc, à l’encre et au feutre, offrent un tracé précis, à même la peau, avec talent de dentellière. Un personnage, bien campé sur ses jambes, porte comme un fardeau et comme une victoire, au-dessus de sa tête « l’autre » et « l’entre-soi » pour traverser l’histoire bouleversée des hommes. Territoires à conquérir et à apprivoiser : la marche est longue et le chemin est labyrinthe .....

Performance artistique

Installation immersive

Habdaphaï

Nourri par une culture syncrétique, Habdaphaï conte sur les murs et des objets singuliers des histoires en séries déclinant la problématique identitaire et ses cheminements. Sautant de flaque en sillon, avec plus d’un tour dans sa besace, il sème pour entrer en résistance, prendre son envol ? s’insérer dans l’espace -temps pour nous inviter au partage.

Les dessins en noir et blanc, à l’encre et au feutre, offrent un tracé précis, à même la peau, avec talent de dentellière.

Un personnage, bien campé sur ses jambes, porte comme un fardeau et comme une victoire, au-dessus de sa tête « l’autre » et « l’entre-soi » pour traverser l’histoire bouleversée des hommes. Territoires à conquérir et à apprivoiser : la marche est longue et le chemin est labyrinthe.....

Installation immersive - Explorez des mondes parallèles où réalité et fiction se confondent.

Quand la scène, pendant plus de vingt ans, n’est plus, alors, à la recherche de l’espace, la performance, avec tous ses sens, donne des éléments de partitions à partager. Je deviens alors le performer qui vit et raconte la vie de dizaines de personnages et les gestes du quotidien. Ici, c’est un rassemblement de mes performances les plus marquantes, pour offrir un moment de partage d’une heure trente.

Que les partitions et les énergies continuent à distiller le sens des gestes du quotidien. Performance artistique - Vivez des histoires en mouvement avec des gestes chargés d'émotion.

Habdaphaï est un raconteur d’histoire

qui sait tirer les leçons du passé et des

différents héritages reçus afin

d’expliquer et d’exprimer ce qu’il

ressent grâce à un langage symbolique

qui lui est propre.

Tout est rituel et chacune de ses

œuvres possède des significations ou

chaque symbole devient l’un des

éléments de la réponse à la question

« qu’est-ce-que la vie? »

Sa force de création est certainement

d’avoir su assumer la pluricultarité de

ses origines, d’en avoir fait une force

de combat artistique, lui permettant

de dépasser ses limites humaines afin

de créer une nouvelle voie pour aller

vers le sacré

Je trouve étonnant que certains affirment que les artistes sont engagés ou en résistance, car l’artiste, tout au long de son existence, est un artisan des émotions qui les élève et les transmet. Par la nature même de son œuvre, il demeure en périphérie, souvent perçu comme un élément à écarter en temps de crise. Son engagement et sa capacité à résister sont ancrés en lui dès son premier geste créatif. C’est en cela que l’artiste se distingue du reste de la société : il est un être de liberté et de réflexion.

Il transcende les frontières idéologiques, qu’elles soient politiques, spirituelles, populistes ou empreintes d’intolérance et d’individualisme. L’artiste est une entité singulière, semblable au soleil, à la lune, au vent. Il entretient une connexion intime avec la nature et incarne toutes ses vibrations. C’est pourquoi j’établis une distinction entre l’homme ordinaire, "le citoyen", et l’artiste, qui, par sa sensibilité et sa vision, devient un architecte de conscience, un porteur d’éthique, un capteur de lumière destiné à illuminer les voies de la pensée. Il nous invite à traverser l’existence avec équilibre et sagesse. Dans son essence même, l’artiste est un passage, un médium qui relie les mondes visibles et invisibles.

Voici une proposition de réécriture approfondie et analytique du texte, sous forme d'article de presse d’environ 14 000 signes (espaces compris), qui interroge la notion

À qui appartient l’art ? L’œuvre, le regard, et le bien commun

La question semble simple, presque naïve : à qui appartient une œuvre d’art ? À celui qui l’a créée ? À celui qui l’achète ? À celui qui la contemple ? Ou bien à personne – ou plutôt à tous – car l’art, dans son essence, transcenderait toute notion de propriété ? Derrière cette interrogation se cache un débat aussi ancien que la pratique artistique elle-même, un débat qui croise esthétique, économie, droit, philosophie, et spiritualité. À l’heure où le marché de l’art pèse des milliards, où les musées tentent de décoloniser leurs collections, et où les artistes questionnent sans relâche les cadres de la création, cette question mérite qu’on s’y arrête.

L’artiste : créateur ou dépositaire ?

Commençons par ce qui semble évident : une œuvre d’art naît du geste de l’artiste. Il ou elle la conçoit, la façonne, la porte parfois pendant des années avant qu’elle n’émerge au monde. Dans cette logique, l’artiste serait donc le propriétaire naturel de l’œuvre, au même titre qu’un auteur l’est de son texte, ou un inventeur de son brevet. Le droit d’auteur repose sur cette idée : celui qui crée détient, par défaut, les droits moraux et patrimoniaux de son œuvre.

Mais l’art n’est pas un simple objet manufacturé. Il s’y loge autre chose : une part d’invisible, une vision, un fragment du monde transfiguré. Certains artistes eux-mêmes refusent cette notion de propriété. Ils se voient non pas comme les propriétaires de ce qu’ils font, mais comme des passeurs, des médiums. Beaucoup parlent d’inspiration comme d’un souffle venu d’ailleurs, d’un appel auquel il faut répondre. À ce titre, l’œuvre leur « traverse » plus qu’elle ne leur « appartient ».

Et que dire de l’art qui émerge des traditions orales ou collectives, des pratiques artisanales ou rituelles ? Qui est le propriétaire d’un motif tissé transmis depuis sept générations ? Qui détient les droits sur un chant cérémoniel ou une fresque murale communautaire ? L’artiste moderne, individualisé, signé, est une invention de l’Occident post-Renaissance. Partout ailleurs – et souvent dans les marges du monde globalisé – l’art se fait à plusieurs mains, dans un lien profond avec un territoire, un peuple, une mémoire. Ici, parler de propriété individuelle devient presque une violence symbolique.

Le collectionneur : possesseur matériel, dépositaire d’un pouvoir

Mais l’œuvre ne reste pas dans l’atelier. Elle circule. Elle est vendue, offerte, exposée. Elle entre dans des circuits, des marchés, des patrimoines. Le collectionneur – ou l’acquéreur – devient alors le propriétaire matériel de l’œuvre. Il ou elle peut l’accrocher dans son salon, la prêter à un musée, la conserver dans un coffre. C’est lui qui décide, souvent, de son destin.

Pour certains, cela va de soi. L’achat transfère un droit de propriété. Pour d’autres, cela pose question : peut-on vraiment posséder ce qui est d’ordre spirituel, symbolique, sensible ? La possession ne donne pas le droit de tout faire. Même les droits patrimoniaux ont leurs limites. Ainsi, en France, le droit moral de l’artiste est inaliénable : même après la vente, il peut s’opposer à une modification de son œuvre ou à une utilisation dévoyée.

Mais au-delà du droit, il y a une dimension politique. Celui qui possède une œuvre détient aussi un pouvoir symbolique. Accumuler de l’art, c’est parfois accumuler du prestige, de la distinction, voire un capital social. C’est aussi orienter le récit artistique : que collectionne-t-on ? Quels artistes sont achetés, valorisés, mis en lumière ? Là encore, la question de la propriété rejoint celle de l’influence, et donc de l’inégalité.

Le public : regardant, ressentant, revendiquant

Et le public, dans tout cela ? Celui qui regarde, qui ressent, qui pleure, qui rit, qui s’indigne ou qui comprend soudain une vérité qui lui échappait ? Celui qui, parfois, se reconnaît dans l’œuvre, y voit un miroir ou une blessure, une mémoire ou un avenir ? A-t-il un droit sur l’œuvre ? Peut-il revendiquer une forme de possession, même symbolique ?

Là encore, la réponse est complexe. D’un point de vue juridique, non. Mais sur le plan du sensible, peut-être que si. Une œuvre ne prend sens qu’au moment de sa réception. Un tableau sans regard est un objet mort. C’est dans la rencontre – entre l’intention de l’artiste et l’interprétation du public – que naît l’art véritable. Dans cette alchimie, une part de l’œuvre se détache de son créateur pour aller vivre ailleurs. L’œuvre entre dans la culture, dans le commun, dans le champ partagé du symbolique.

L’art comme bien commun : une utopie nécessaire ?

Dès lors, peut-on affirmer que l’art, dans sa nature la plus profonde, est un bien commun ? L’idée n’est pas neuve. Déjà dans l’Antiquité, certaines œuvres étaient conçues pour le collectif : fresques dans les temples, statues dans l’agora, chants dans les théâtres. Elles participaient d’une mémoire partagée. Aujourd’hui, on parle de plus en plus de « communs culturels », dans la lignée des « communs » écologiques ou numériques. L’idée : sortir de la dichotomie entre propriété privée et propriété publique, et penser des formes d’appropriation partagée, d’accès équitable, de responsabilité collective.

Cette conception bouleverse les logiques de marché, mais aussi les institutions. Elle implique de revaloriser les artistes sans les transformer en fournisseurs d’un produit consommable. Elle implique aussi de rendre l’art accessible, de l’arracher à l’élitisme, à l’entre-soi, au fétichisme des galeries. Elle implique enfin de reconnaître les savoirs vernaculaires, les formes artistiques non-occidentales, les expressions marginales, comme des parts essentielles du patrimoine commun de l’humanité.

Conclusion : une œuvre est un carrefour

Alors, à qui appartient une œuvre d’art ? Peut-être à personne. Peut-être à tout le monde. Ou peut-être à elle-même, comme un être vivant qui a sa propre trajectoire. L’artiste la met au monde, le collectionneur l’abrite, le public la fait vivre. Mais dans le fond, elle appartient au temps, à l’imaginaire, à la mémoire collective. Elle est un carrefour, une passerelle, un feu allumé au bord du chemin.

Et dans un monde traversé par les crises – crises d’identité, crises écologiques, crises de sens – penser l’art comme un bien commun n’est pas seulement un geste éthique. C’est une nécessité politique. Car ce que nous partageons par l’art, c’est peut-être, au fond, ce qui nous lie encore les uns aux autres.

À qui appartient l’art ? L’œuvre, le regard, et le bien commun

La question semble simple, presque naïve : à qui appartient une œuvre d’art ? À celui qui l’a créée ? À celui qui l’achète ? À celui qui la contemple ? Ou bien à personne – ou plutôt à tous – car l’art, dans son essence, transcenderait toute notion de propriété ? Derrière cette interrogation se cache un débat aussi ancien que la pratique artistique elle-même, un débat qui croise esthétique, économie, droit, philosophie, et spiritualité. À l’heure où le marché de l’art pèse des milliards, où les musées tentent de décoloniser leurs collections, et où les artistes questionnent sans relâche les cadres de la création, cette question mérite qu’on s’y arrête.

L’artiste : créateur ou dépositaire ?

Commençons par ce qui semble évident : une œuvre d’art naît du geste de l’artiste. Il ou elle la conçoit, la façonne, la porte parfois pendant des années avant qu’elle n’émerge au monde. Dans cette logique, l’artiste serait donc le propriétaire naturel de l’œuvre, au même titre qu’un auteur l’est de son texte, ou un inventeur de son brevet. Le droit d’auteur repose sur cette idée : celui qui crée détient, par défaut, les droits moraux et patrimoniaux de son œuvre.

Mais l’art n’est pas un simple objet manufacturé. Il s’y loge autre chose : une part d’invisible, une vision, un fragment du monde transfiguré. Certains artistes eux-mêmes refusent cette notion de propriété. Ils se voient non pas comme les propriétaires de ce qu’ils font, mais comme des passeurs, des médiums. Beaucoup parlent d’inspiration comme d’un souffle venu d’ailleurs, d’un appel auquel il faut répondre. À ce titre, l’œuvre leur « traverse » plus qu’elle ne leur « appartient ».

Et que dire de l’art qui émerge des traditions orales ou collectives, des pratiques artisanales ou rituelles ? Qui est le propriétaire d’un motif tissé transmis depuis sept générations ? Qui détient les droits sur un chant cérémoniel ou une fresque murale communautaire ? L’artiste moderne, individualisé, signé, est une invention de l’Occident post-Renaissance. Partout ailleurs – et souvent dans les marges du monde globalisé – l’art se fait à plusieurs mains, dans un lien profond avec un territoire, un peuple, une mémoire. Ici, parler de propriété individuelle devient presque une violence symbolique.

Le collectionneur : possesseur matériel, dépositaire d’un pouvoir

Mais l’œuvre ne reste pas dans l’atelier. Elle circule. Elle est vendue, offerte, exposée. Elle entre dans des circuits, des marchés, des patrimoines. Le collectionneur – ou l’acquéreur – devient alors le propriétaire matériel de l’œuvre. Il ou elle peut l’accrocher dans son salon, la prêter à un musée, la conserver dans un coffre. C’est lui qui décide, souvent, de son destin.

Pour certains, cela va de soi. L’achat transfère un droit de propriété. Pour d’autres, cela pose question : peut-on vraiment posséder ce qui est d’ordre spirituel, symbolique, sensible ? La possession ne donne pas le droit de tout faire. Même les droits patrimoniaux ont leurs limites. Ainsi, en France, le droit moral de l’artiste est inaliénable : même après la vente, il peut s’opposer à une modification de son œuvre ou à une utilisation dévoyée.

Mais au-delà du droit, il y a une dimension politique. Celui qui possède une œuvre détient aussi un pouvoir symbolique. Accumuler de l’art, c’est parfois accumuler du prestige, de la distinction, voire un capital social. C’est aussi orienter le récit artistique : que collectionne-t-on ? Quels artistes sont achetés, valorisés, mis en lumière ? Là encore, la question de la propriété rejoint celle de l’influence, et donc de l’inégalité.

Le public : regardant, ressentant, revendiquant

Et le public, dans tout cela ? Celui qui regarde, qui ressent, qui pleure, qui rit, qui s’indigne ou qui comprend soudain une vérité qui lui échappait ? Celui qui, parfois, se reconnaît dans l’œuvre, y voit un miroir ou une blessure, une mémoire ou un avenir ? A-t-il un droit sur l’œuvre ? Peut-il revendiquer une forme de possession, même symbolique ?

Là encore, la réponse est complexe. D’un point de vue juridique, non. Mais sur le plan du sensible, peut-être que si. Une œuvre ne prend sens qu’au moment de sa réception. Un tableau sans regard est un objet mort. C’est dans la rencontre – entre l’intention de l’artiste et l’interprétation du public – que naît l’art véritable. Dans cette alchimie, une part de l’œuvre se détache de son créateur pour aller vivre ailleurs. L’œuvre entre dans la culture, dans le commun, dans le champ partagé du symbolique.

L’art comme bien commun : une utopie nécessaire ?

Dès lors, peut-on affirmer que l’art, dans sa nature la plus profonde, est un bien commun ? L’idée n’est pas neuve. Déjà dans l’Antiquité, certaines œuvres étaient conçues pour le collectif : fresques dans les temples, statues dans l’agora, chants dans les théâtres. Elles participaient d’une mémoire partagée. Aujourd’hui, on parle de plus en plus de « communs culturels », dans la lignée des « communs » écologiques ou numériques. L’idée : sortir de la dichotomie entre propriété privée et propriété publique, et penser des formes d’appropriation partagée, d’accès équitable, de responsabilité collective.

Cette conception bouleverse les logiques de marché, mais aussi les institutions. Elle implique de revaloriser les artistes sans les transformer en fournisseurs d’un produit consommable. Elle implique aussi de rendre l’art accessible, de l’arracher à l’élitisme, à l’entre-soi, au fétichisme des galeries. Elle implique enfin de reconnaître les savoirs vernaculaires, les formes artistiques non-occidentales, les expressions marginales, comme des parts essentielles du patrimoine commun de l’humanité.

Conclusion : une œuvre est un carrefour

Alors, à qui appartient une œuvre d’art ? Peut-être à personne. Peut-être à tout le monde. Ou peut-être à elle-même, comme un être vivant qui a sa propre trajectoire. L’artiste la met au monde, le collectionneur l’abrite, le public la fait vivre. Mais dans le fond, elle appartient au temps, à l’imaginaire, à la mémoire collective. Elle est un carrefour, une passerelle, un feu allumé au bord du chemin.

Et dans un monde traversé par les crises – crises d’identité, crises écologiques, crises de sens – penser l’art comme un bien commun n’est pas seulement un geste éthique. C’est une nécessité politique. Car ce que nous partageons par l’art, c’est peut-être, au fond, ce qui nous lie encore les uns aux autres.

Habdaphai expose au pool art fair Guadeloupe 2025

Habdaphai – Stand G11, PooL Art Fair Guadeloupe

📍 Terminal de croisière / Guadeloupe Port Caraïbes

📞 Contact : 06 96 48 88 62

Exposer ici est pour moi un soutien fidèle à ce salon emblématique, un hommage au collectif d’acteurs culturels engagé, et un geste fort pour que l’art contemporain caribéen soit reconnu à sa juste valeur, aligné avec les bouleversements artistiques actuels.

Habdaphai à PooL Art Fair Guadeloupe : une vitrine essentielle du syncrétisme et de la création caribéenne

.

PooL Art Fair : plateforme stratégique pour l’art contemporain caribéen

. .

. Affirmation d’un regard caribéen — esthétique, culturel, commercial

. Ce salon est aussi une opportunité commerciale pour les artistes « issus des trans‑multi‑métissages », et contribue à bâtir notre visibilité sur le marché international.

. Dernières recherches et œuvres présentées

Au PooL Art Fair, je mets en lumière mes travaux récents :

- des installations mêlant peinture, performance et numérique explorant la « Identité achevée » et le rapport au corps comme véhicule de mémoire ;

- des pièces récentes inspirées de masques et totems, où les signes graphiques deviennent récits intemporels ;

- des performances en cours sur la sacralisation laïque, évoquant tanbou et arte povera.

Chacune de ces œuvres revendique une temporalité contemporaine portée par la force des métissages.

. Enjeux pour demain

Ce salon est une pierre angulaire de l’avenir caribéen : il offre une plateforme pour interroger les nouvelles tendances, identifier les artistes émergents, et réfléchir ensemble aux conditions de création, de réception et de diffusion de l’art dans la région. Mon appartenance à ce collectif artistique régional est mon engagement à nourrir la conscience esthétique des populations, et à donner à notre champ culturel une légitimité internationale.

Comme si toute la geste créatrice d’Habdaphaï pouvait être contenue, retenue, freinée, contrôlée par l’ordre social, la pensée cartésienne, la modernité fabriquée, imposée. Comme si l’horizon dans son immensité circulaire, déterminait l’échelle des rêves, de l’expérience, du vécu.

Parce que, l’œuvre protéiforme d’Habdaphaï, échappe à toute doctrine, à toute velléité de fixation et par conséquent, à toute classification, ce caractère réfractaire à catégorisation, dérange les doctrinaires de l’art contemporain caribéen.

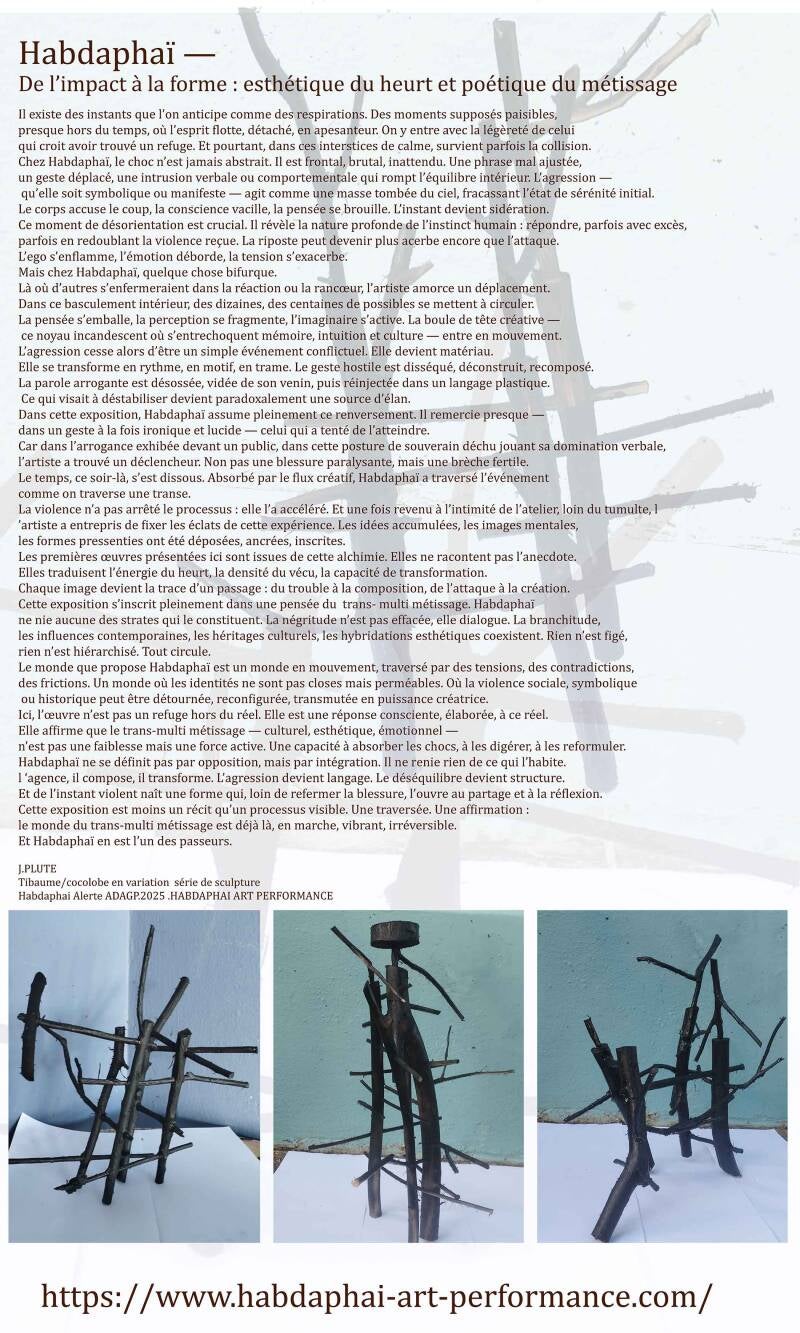

Titre : Termitière / Serpent Nourri : Une fresque rhizomique de l’âme caribéenne

Dans l'œuvre Termitière / Serpent Nourri, le regard s’engouffre dans un univers vibrant où les strates chromatiques, les lignes totémiques et les éléments organiques dialoguent pour engendrer une narration profonde, symbolique et vivante. Ce tableau d’Habdaphaï ne se contente pas d’être vu : il interpelle, interpelle à rebours, à la manière d’un rituel visuel qui réactive les mémoires enfouies, les filiations oubliées, et les énergies cosmiques qui traversent les peuples de la Caraïbe.

Une architecture sacrée : la toile comme termitière

Au centre de cette œuvre labyrinthique, le regard est happé par une composition en strates successives, à la fois ordonnée et chaotique. On pourrait croire à une cartographie sacrée : une termitière, non pas insectaire, mais humaine, vivante, constituée de symboles, de lignes de fuite et de couches de temps. La surface de la toile est rythmée par des motifs répétitifs et dynamiques, évoquant les chemins souterrains des termites, les méandres de la mémoire et les réseaux rhizomiques qui ancrent la Caraïbe dans un territoire-monde.

Ces réseaux, inspirés du rhizome cher à Édouard Glissant et Gilles Deleuze, ne connaissent ni hiérarchie ni centre : ils serpentent, prolifèrent, se propagent et se recomposent sans cesse. C’est dans cette logique que s’inscrit le serpent qui, en traversant l’œuvre dans son entier, ne se contente pas d’être une figure décorative, mais devient véritable vecteur de narration spirituelle.

Le serpent, archétype de fécondité et de renaissance

Dans toutes les traditions ancestrales, le serpent est une entité ambivalente. En Afrique de l’Ouest, il est damballah, l’originel, le fluide de la connaissance, protecteur et géniteur. Chez les peuples caribéens, il devient Couresse, Quetzalcoatl ou encore Naga, tantôt divinité ancestrale, tantôt messager de l’invisible. Cette polysémie est ici convoquée avec une intensité presque tellurique.

La ligne serpentine d’Habdaphaï, peinte en or et cernée de noir, évoque une onde vitale, un sang cosmique, une colonne vertébrale qui relie la terre au ciel, les ancêtres aux vivants, les éléments visibles à ceux de l’inframonde. Elle traverse les couches du tableau tel un canal énergétique. Sa matière, en relief, semble sortir littéralement du cadre pour venir ramper sur le corps du spectateur. Le serpent n’est plus seulement motif : il est passage, respiration, spirale d’élévation.

« Le serpent est l'axe du monde ; il mord sa queue pour mieux tourner sur lui-même, comme la vie qui se renouvelle à chaque mort », disait le sage Peul Biram N'Diaye.

La feuille de cocolobe : medium d’incarnation

En son centre, l'œuvre place, telle une icône, une feuille de cocolobe — plante endémique des Antilles — encadrée de jaune, comme si elle était enchâssée dans une niche votive. Séchée, nue, elle devient offrande. Elle ne signifie pas la mort, mais la mémoire du vivant. Dans cette mise en scène quasi religieuse, elle fonctionne comme un artefact sacré : une relique du territoire, mais aussi une antenne.

Le cocolobe devient ici un médium — au sens spirituel comme matériel — une passerelle entre mondes. La feuille conserve les empreintes du vent, de la pluie, du temps ; elle est comme la peau du monde. En la plaçant au centre de son œuvre, Habdaphaï nous invite à une contemplation végétale : celle d’un territoire fragile, respirant, vivant.

Or, bleu, rouge : une alchimie chromatique du sacré

La palette choisie par Habdaphaï n’est jamais gratuite. Elle est signe. Elle est souffle. Elle est appel. Le rouge domine certaines strates, intense, organique, viscéral. C’est le sang des ancêtres, la chaleur des corps, l’énergie primaire. En Afrique, comme dans les Amériques noires, le rouge est la couleur d’Eshu, des offrandes, des chemins ouverts. Il est aussi la teinte des combats, des peaux marquées, des soleils crus.

Face à lui, le bleu cobalt déploie un autre chant : celui de la profondeur, de la nuit, de la sagesse. Il est l’eau, le rêve, le cosmos. Il rappelle l’indigo des peuples Dogons, les rituels vaudous, les océans franchis dans la douleur et l’espérance. Chez les Yoruba, le bleu est la couleur d’Olokun, la mer divine. Il est la mémoire liquide des routes de l’exil.

Mais c’est l’or qui triomphe. Cet or dense, solaire, appliqué par touches, lignes ou halos. Il ne brille pas pour séduire : il éclaire, il transfigure. Il est la matérialisation de l’invisible. Chez les Akan ou les Ashanti, l’or n’est pas seulement richesse : il est spiritualité, vitalité, lumière du souffle. Dans l’œuvre, il entoure les figures, souligne les contours du serpent, nimbe la feuille de cocolobe. Il agit comme une aura, une émanation divine.

Ce triptyque chromatique — rouge, bleu, or — fonctionne comme une liturgie visuelle. Il structure le regard, le guide, l’initie. L’œuvre devient ainsi un autel pictural, un espace de transe symbolique.

Le syncrétisme caribéen : une religion des formes

« Le sacré, chez nous, n’a jamais disparu. Il s’est déplacé. » Cette phrase, souvent entendue dans les milieux créoles, prend tout son sens ici. Dans Termitière / Serpent Nourri, l’artiste ne convoque pas une religion particulière, mais une cosmovision hybride, tissée de croyances, d’ombres, de chants et de poussières.

On y devine l’ombre du vodou haïtien, les esprits de la Santería cubaine, les loas dominicains, les saints catholiques dédoublés sous des noms africains. Les couleurs elles-mêmes parlent ce langage double. Le rouge n’est pas que sang : il est Ogoun. Le bleu n’est pas que mer : il est Yemanja. L’or n’est pas que lumière : il est Mawu, le souffle des ancêtres.

Ce syncrétisme n’est pas confusion : c’est agencement. Comme dans la musique biguine ou les pratiques du quimbois, il s’agit de faire cohabiter des registres apparemment opposés pour produire du sens, de la force, du mystère.

Habdaphaï ne peint pas des dieux. Il peint leur souffle. Il donne forme à l’invisible, à l’indicible, à ce que les colons n’ont pas pu raser. Dans la termitière picturale, les esprits ne sont pas morts : ils rampent, ils dansent, ils vibrent sous nos yeux.

Héritage africain, spiritualité plastique

Impossible de lire cette œuvre sans entendre l’écho de l’Afrique matrice. Non pas une Afrique figée, folklorisée, mais une Afrique vivante, fluide, remontée des abysses de la mémoire créole. Les symboles géométriques, les spirales, les cercles concentriques, les scarifications visuelles sont autant de références aux traditions du continent noir.

Les signes évoquent les adinkras du Ghana, les nsibidi nigérians, les scarifications rituelles d’Afrique centrale. Le fond du tableau est un palimpseste : une peau marquée, gravée, tatouée de l’histoire collective. Ces marques sont autant de mémoires : elles parlent d’exil, de survie, de transmutation.

À l’image du serpent qui mue, le peuple caribéen porte ses cicatrices comme des couronnes. Habdaphaï, en artiste-marqueur, reconstitue ces traces dans la matière picturale.

La toile devient alors un corps. Elle respire. Elle suinte. Elle palpite. Elle est ce corps-monde qui porte les stigmates de l’histoire et les graines de l’avenir.

L’artiste comme chamane : un corps qui convoque

Dans l’œuvre d’Habdaphaï, le geste pictural est rituel. Chaque coup de pinceau, chaque jet de pigment, chaque empreinte semble dicté par un rythme intérieur, un tambour secret. Il ne s’agit pas seulement de peindre, mais d’invoquer, de convoquer, de faire advenir. Le tableau devient autel, espace de possession symbolique.

À l’instar des prêtres vodous ou des bokor du quimbois, l’artiste agit comme un canal. Il ne représente pas : il actualise. Il ne copie pas la nature : il libère les forces qui l’habitent. Le serpent n’est pas ici un motif : il est entité, force vibratoire, souffle primordial.

Cette approche n’est pas sans rappeler les actions performatives de certains artistes d’Afrique ou des diasporas noires — Wifredo Lam, Jean-Michel Basquiat, Ana Mendieta — pour qui l’art est une matière à transe, à mémoire, à lutte.

On pourrait même parler, dans le cas d’Habdaphaï, de peinture rituelle contemporaine. Une peinture qui ne cherche pas à séduire, mais à transformer. Une peinture qui agit, comme un remède ou un poison, selon l’état de celui qui regarde.

Une géographie du sacré : la Caraïbe rhizome

Loin d’un art localiste ou identitaire au sens étroit, Termitière / Serpent Nourri inscrit la Martinique dans une cartographie bien plus vaste. C’est la Caraïbe du rhizome, de la fractale, de la survivance. Une Caraïbe éclatée, mais reliée par les mythes, les cultes, les souffles souterrains.

Le serpent, qu’on croyait enfoui, est aussi celui de l’Amazone, du Mississippi, des rituels garifunas du Honduras. Il trace une ligne secrète entre les peuples. Il est transversale, transversalité. Il est diaspora du sacré.

La feuille de cocolobe, dans cette lecture, devient plus qu’un simple motif végétal : elle est tissu de rencontre. Interface entre mondes. Surface de dialogue. Elle est le lieu où l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et les spiritualités autochtones se frottent, s’aimantent, se résistent.

Habdaphaï ne peint pas une île : il peint un monde. Il le peint depuis l’île, avec la densité du sol, l’humidité du vent, le silence des morts, la rage des vivants. Mais ce monde déborde l’île. Il parle aussi à d’autres peuples brisés, à d’autres terres blessées, à d’autres corps en quête de sens.

Une œuvre-monde, entre rébellion et résilience

« Termitière / Serpent Nourri » est une œuvre totale. Elle est à la fois mémoire, oracle, miroir. Elle montre ce que nous sommes, ce que nous avons oublié, et ce que nous pouvons redevenir. Elle refuse la simplification. Elle échappe aux étiquettes. Elle est nourrie par la complexité du vivant, la violence du monde, l’espérance farouche des survivants.

Elle nous rappelle que l’art n’est pas ornement. Il est nécessité. Il est soin. Il est feu.

Face à elle, le spectateur n’est pas passif. Il est interpellé. Traversé. Parfois dérangé. Et c’est tant mieux. Car une telle œuvre ne se regarde pas simplement : elle se traverse, elle se rêve, elle se lit avec le ventre et le souffle.

Habdaphaï, en conjurant la figure du serpent nourri par la termitière, nous tend un miroir : sommes-nous capables de voir la beauté dans l’ombre, la force dans la fragilité, le sacré dans les résidus ? Sommes-nous prêts à nourrir nos propres serpents pour mieux muer ?

Everyone wants a Habdaphai… but no one’s quite found the right moment to make it happen!

Honestly, if I had a euro for every time someone told me, “One day, I’m going to get one of your paintings!”, I’d be a millionaire by now. Or at least the most collected artist in Martinique — online, in the streets, at fancy soirées, between two accras or during a beachside chat. Even by the waves, with a coconut sorbet in hand, someone always drops the line: “Your work speaks to me, it moves me — I’ll definitely get one someday!”

But alas, that “someday” keeps dragging its feet. The planets haven’t quite aligned yet. Maybe they’re waiting for me to paint biodegradable canvases, gift-wrapped with a bottle of aged rum? Or for some grand exhibition to fall from the sky, where all these silent admirers would finally say “yes” to a Habdaphai.

And yet, my work keeps speaking. Of Martinicans, of the Caribbean, of the world. It speaks boldly, truthfully, loudly. It stands tall — like a tree rooted in memory, reaching for possibility.

But for now, I’m still waiting to gather all these beautiful people, these dreamy would-be collectors, into one big show. Maybe it’ll happen at the opening of my final journey, who knows? I bet there’ll be a crowd then. And maybe — just maybe — a few buyers too. At last.

Tel un poème sonore extrait d’un chant entier de Nicolas Guillén, l’œuvre plastique d’Habdaphaï convoque les sensations. Pas n’importe lesquelles.

L’œuvre protéiforme d’Habdaphaï, échappe à toute doctrine, à toute velléité de fixation et par conséquent, à toute classification ; elle reste réfractaire à toute catégorisation. Par-delà son harmonie plastique, son authenticité, sa sincérité ne manquent pas d’émouvoir.

Les artisans de la terre

Exposition composée de dessins, peintures, d'objets, de photographies digitales, d'installations et d'une performance.

Je publie les premières bribes de ce travail sur les termitières, commencé en 2024, une réflexion sur le vivant, ancrée dans l’histoire de l’art de la Caraïbe. Cette recherche, nourrie par la persévérance, interroge notre rapport au monde, la mémoire des formes et l’élan créateur des écosystèmes. Elle me permet de mieux comprendre mon passage, mon rôle de gardien et mon dessein dans l’art.

Les Artisans de la Terre

Une fable dédiée à l'exposition.

Il était une fois, au cœur des vastes savanes et des forêts profondes, une colonie de petits bâtisseurs, les termites. Invisibles ou monumentaux, leurs ouvrages parsemaient le paysage, sculptant le sol et élevant des citadelles de terre séchée.

Parmi eux, le termite boussole, maître de l’orientation, dressait de grandes flèches de terre, toujours alignées sur la course du soleil. À l’aube et au crépuscule, ses murailles se gorgeaient de lumière, tandis qu’au zénith, elles s’amenuisaient pour éviter l’ardeur du jour. Par ce prodige, la fraîcheur régnait au cœur de la demeure, et la vie s’y épanouissait.

Non loin, les humbles Psammotermes, discrets architectes souterrains, creusaient en silence des galeries invisibles. De leurs entrailles jaillissaient des monticules de terre, enrichis par le labeur incessant des ouvriers. Sans eux, la terre se figeait, stérile et dure. Mais grâce à leur ballet incessant, les sols respiraient, fertiles et généreux.

Un jour, un tamarinier, sage centenaire enraciné sur une ancienne termitière, confia à ses semblables :«Ces modestes artisans sont nos bienfaiteurs. Par leurs tunnels, ils guident l’eau jusqu’à nos racines. Par leurs débris, ils enrichissent notre sol. Sans eux, bien des forêts ne seraient qu’un désert aride. »

Ainsi, dans cette danse invisible où chaque être trouve sa place, les termites, petits mais ô combien essentiels, façonnaient le monde à leur manière.

Moralité : Comme les termites sculptent la terre, les artistes façonnent notre regard. Ce que l’on croit inerte peut receler une vie insoupçonnée. Derriere chaque objet, chaque trait, chaque matière, sommeille une histoire qui attend d’être révélée.

Les Termitières - Entre Magie, Mystère et Croyances Populaires

Les paysages africains, asiatiques et sud-américains sont souvent ponctués de ces étranges formations que sont les termitières. Colonies d’insectes infatigables, elles fascinent et intriguent depuis des siècles, donnant naissance à une riche tradition de dictons et de croyances populaires.

« Qui détruit une termitière défie les esprits de la terre. »

Dans certaines cultures, les termitières sont perçues comme des passerelles entre le monde des vivants et celui des ancêtres. La croyance veut que toucher ou déranger une termitière sans précaution puisse attirer des malédictions.

« Ne pointe pas ton doigt vers une termitière, de peur que ton chemin ne se referme. »

Derriere chaque termitière se cache une légende, une sagesse, une voix ancestrale qui chuchote à ceux qui savent écouter.

Les Serpents et les Termitières

Les serpents trouvent souvent refuge dans les termitières abandonnées. Pour certaines cultures, la présence d’un serpent dans une termitière est le signe d’une énergie puissante.

« Là où niche le serpent, la terre parle. »

Certains peuples considèrent que ces reptiles sont les gardiens des lieux et qu’ils détiennent une connaissance secrète.

Les Prédateurs des Termitières

Parmi les prédateurs des termites, on retrouve les fourmiliers, les pangolins, les oiseaux insectivores et certains reptiles. Ces prédateurs participent à l’équilibre écologique.

« Si les termites disparaissent, la terre s’étouffe. »

L’analyse des interactions entre ces espèces révèle la complexité des écosystèmes.

Ainsi, l’étude des termites et des termitières ne se limite pas à une simple observation scientifique. Elle est aussi un voyage au cœur des croyances, des mythes et des équilibres nature.

Exposition sur la série des Termitières 2025

Habdaphaï : La Martinique au coeur

D.Brébion

On reconnaît dans ces entrelacs toujours très présents dans ses œuvres l’empreinte de la découpe sérigraphique de ses années d’apprentissage au service municipal d’action culturelle de Fort – de – France. Ils pourraient faire penser à des lianes de tamarins ou à des roseaux qui se tordent mais pour l’artiste, ils symbolisent les mots. Ils sont l’attribut du signe Porteur de mots. C’est une figure symbolique en hommage au conteur de nuit qui, par son verbe, aidait l’esprit du mort à quitter son corps lors des veillées mortuaires traditionnelles. Et le Porteur de mots est en dialogue constant avec L’Homme à la tête de cocolobes ou l’Etre des lunes multiples. Ces personnages issus de son alphabet migrent des dessins aux toiles, des toiles aux impressions numériques pour raconter la Martinique telle que la perçoit le plasticien . S’il n’est pas évident de décrypter l’histoire, il suffit de se laisser porter simplement par l’harmonie graphique et colorée.

“Les créations d'Habdaphaï m'ont transporté dans un monde parallèle où l'art prend vie. Une expérience visuelle et émotionnelle inoubliable.”

[Jean Dupont]

""De fait, il ne s’agit pas seulement d’un corpus inclassable fabriqué par un artiste libre et autodidacte, inscrit en faux vis-à-vis des institutions académiques. Mais encore, l’ensemble de l’œuvre soulève les sensations d’un passé que l’on voudrait avoir rêvé. Un passé enfoui. Une mémoire dispersée. Litanie de « perdus de vue ».Dès lors, présenter un regard rétrospectif sur les créations visuelles d’Habdaphaï, introduit de multiples risques, celui de méprise sur l’essentiel du travail, celui de céder à l’emprise séductrice des accumulations, de privilégier l’abondance, la générosité, la productivité, l’hyperactivité, la créativité à fleur de peau de l’artiste, au détriment de l’unicité sensible de son « chant entier ».""

Barbara Prézeau-Stephenson, Commissaire d’exposition

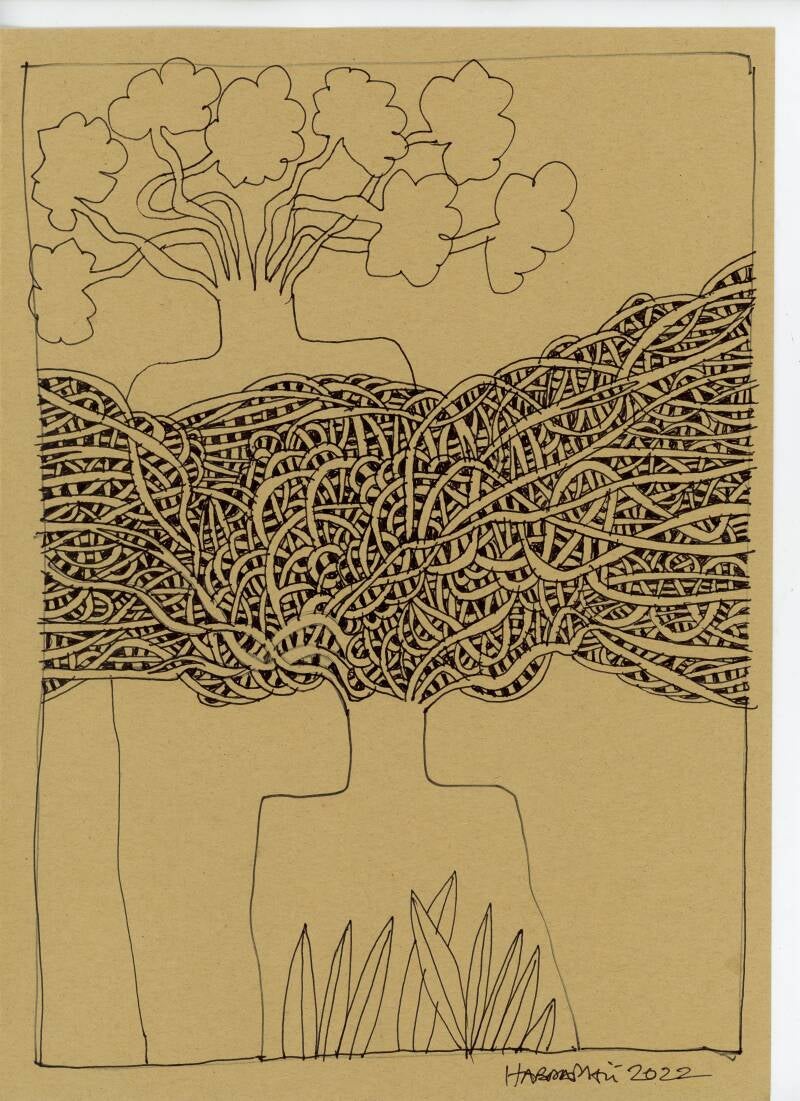

L’Homme du savoir et l’espace rhizome

Feutre sur papier kraft, 2022

Texte de catalogue – par un critique d’art contemporain

Dans cette œuvre au trait ciselé, sobrement intitulée L’Homme du savoir et l’espace rhizome, Habdaphai poursuit sa quête plastique et spirituelle, en traçant une figure hybride à la fois enracinée et en expansion. Réalisée au feutre noir sur papier kraft – matière brute, terrestre, évoquant les archives de la mémoire et les supports de fortune –, cette composition associe l’abstraction ornementale au geste symbolique.

À droite, un entrelacs serré de lignes noires compose une trame dense, labyrinthique. Ce tissu graphique, presque calligraphique, rappelle les structures du rhizome : système souterrain d’interconnexions, il devient ici territoire vivant, palimpseste de la pensée caribéenne. Le corps humain, à demi absorbé dans cette matière complexe, semble émerger de cette mémoire souterraine comme une figure-archive, forgée par les histoires multiples, les transmissions ancestrales et les résistances silencieuses.

À gauche, en contrepoint, des rameaux jaillissent du torse, porteurs de feuilles stylisées. Cette partie aérée contraste avec la densité du réseau rhizomique : elle évoque l’expansion, la floraison, l’acte de transmettre. L’homme devient médium, relais entre le souterrain et le visible, entre le chaos fertile de la mémoire et la germination des savoirs vivants. Il est « homme du savoir » non par accumulation, mais par traversée : traversée des temps, des gestes, des matières.

Cette œuvre condense deux régimes de savoirs qui dialoguent dans toute la pratique de l’artiste :

– Le savoir organique et caribéen, enraciné dans les corps, les plantes, les rituels, dans une pensée du lien et du vivant.

– Le savoir graphique et contemporain, nourri des codes du dessin moderne, de la performance visuelle, des signes et des réseaux.

Habdaphai ne juxtapose pas ces deux univers, il les syncrétise. L’homme représenté ici n’est ni un sage isolé, ni un symbole abstrait : il est un passeur, un interface entre mémoires et futur, un corps-monde où s’écrit la complexité caribéenne. Il incarne la pensée en rhizome telle qu’Édouard Glissant l’a formulée : non linéaire, non hiérarchique, ouverte à la rencontre et à l’inattendu.

À travers cette œuvre, l’artiste rappelle que la connaissance n’est pas seulement contenue dans les livres ou les écrans, mais aussi dans les gestes répétés, les signes transmis, les matières touchées. Le papier kraft devient ici un espace de rituel graphique, un sol fragile où se joue une géopoétique du savoir.

Par son économie de moyens et sa richesse symbolique, L’Homme du savoir et l’espace rhizome se situe au croisement de la spiritualité, de la performance silencieuse et de la cartographie intérieure. Une œuvre qui nous regarde autant qu’elle nous interroge.

Contactez-nous

Pour toute demande d'information ou de réservation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour vous guider dans l'univers artistique d'Habdaphaï.

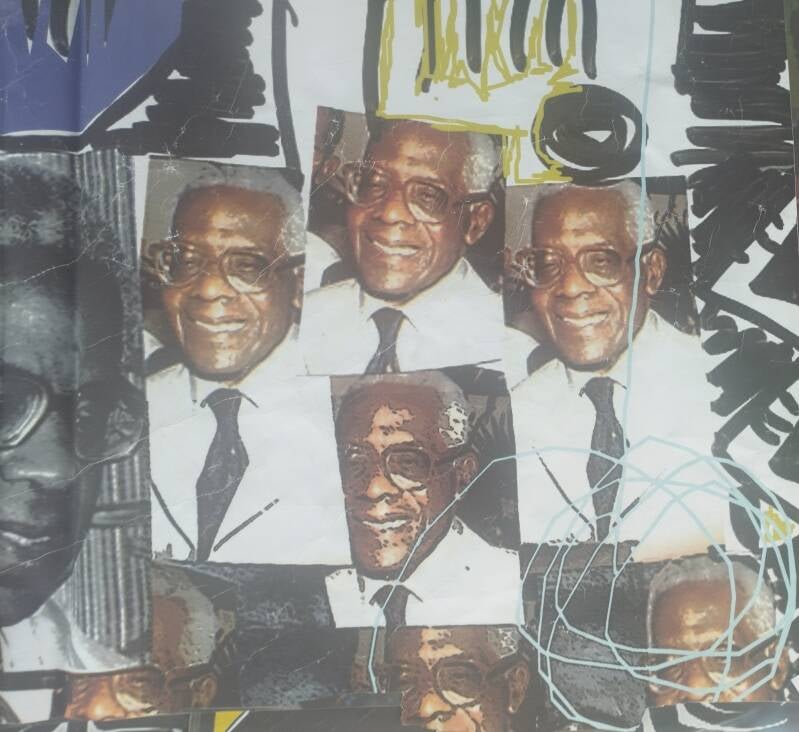

Quand on prend de l'âge comme moi habdaphai et on fait un nettoyage d'atelier qui garde quarante ans d'émotions,de voyages dans la création plastiques,on se pose la question pour qui tout cela,mes héritiers seront ils clément envers ce travail ou toute les matières,ou ces morceaux de conversation se retrouvent entassés dans un espace de soixante dix mètres carrés une montagne de moments de glyphes,de sable de cap macré symbolisant les esprits des différents ancêtres mises en lumières par cette matière harmonieuse appeller vulgairement ocre jaune,des milliers de kilomètres rizhomiques pour faire corp avec la Martinique mon lieu d'attache,ma mère nourricière des milliers de batons de pastels gras,une multitude de boîtes de peinture acryliques,sans oublier de la toile,du papier,du carton,du bois,du fil de fer,fil de nylon encore et encore.tout ces voyages avec mes partenaires,mes guides que l'ont sent mais que l'on ne voit pas.dans cette atelier mémoire qui représente un malheur pour le nettoyage,le rangement et la destruction de quelques centaines de peintures d'objets car les rats,les cafards ont fait un tout sympathiques,mais ont lasser des traces de leurs passages,je pourrais dire un try sélective.bref tout ce la pour arriver sur une exposition de rue que j'avais réaliser en partenariat avec la ville de fort de France,un grand remerciement a Marie Claire Delbé photographe et professeur de la photographie au SERMAC m'avais donné l'autorisation d'utiliser une de ces photos d'Aimé Césaire pour faire cette série de photos digitales,et aussi une autre photo électorale que j'avais récupéré,mais j'ai jamais su qui était l'auteur,en ce petit temps pose precieux je leurs rend hommage.en 2003 pour l'anniversaire du poète j'ai proposé a ma ville cette exposition,et se fut avec plaisir que j'ai travaillé avec madame Landis sur ce projet...depuis longtemps je voulais rendre hommage a cette belle rencontre de ce monument qui est venu a la rencontre de ma famille dans le quartier de grosse roche enclave entre canal trenelle et le quartier Citron et a pour a mes parents de m'inscrire a l'Omdac,qui est devenu par la suite le SERMAC,et grâce à cette rencontre pour le bornage d'un terrain près de la rivière grosse roche dite rivière madame ,je suis sortie vers le haut en comparaison de beaucoup de mes voisins qui ont péri par les faits sociaux,et qui ont pas pu saisir la chance de côtoyer les chemins de la connaissance et de la culture, voilà cette série de photos était aussi pour moi de montre au public martiniquais que sans cet homme Aimé Césaire, et les autres personnes qui l'accompagnaient habdaphai aurait pas existé,car a partir de ce moment là l'Omdac et le SERMAC ma nourri ,et ma construit avec les connaissances des militants culturelle,Alfred Varasse ,pour le tambour, Vava Grivalier ,Jean Claude Lamorandiere ,Osmane Seck,Jean Claude jadick , Ti-Emile,Josy Michalon pour la danse,Luc Marlin pour la découpe et sérigraphie,Raymond Sinamal et L.Michel pour la céramique,Jacky Alpha pour la batterie,Roger Robinel pour le théâtre ,M.C.Delbé pour la photo et toute les rencontres ce le lieu le SERMAC ma fait comme cadeau, d'enfance, d'adolescent et d'adultes,ce fut ma façon a moi de remercier le poète qui m'a aider par son travail et aussi financier pour que je soit là aujourd'hui au fleur de l'âge dans cinq si le souffle de vie ne quitte ma matière de corp , j'aurais soixante dix ans,et c'est un vrai plaisir de revenir sur mon histoire d'homme et d'art contemporain,l'art de vivre dans cette espace de Martinique qui poursuit sa construction...et je fus très béni de vivre toute cette histoire d'art , de pratique et de partage.

Mes ces airs...... photos digitales

Qui sommes nous ?

HABDAPHAI ART PERFORMANCE est un espace d'art contemporain situé à Marin, Martinique. Fondé par Habdaphaï, artiste aux multiples talents, cet espace est dédié à la création artistique sous toutes ses formes. Explorez un monde où l'expression de l'identité et des émotions se mêle à la performance, à la photo, à l'installation, à la peinture, au livre, à la sculpture et à la vidéo art.

ARTISTIC EXCHANGE AND ENGAGEMENT STUDIO 2025

Today, more than ever, you are invited to take part in a human and artistic journey unlike any other. By acquiring a contemporary work by an authentic artist from “La Martinique,” you take a decisive step toward the concrete support of a creative practice rooted in our history and nourished by our emotions. This is not simply the purchase of a beautiful object—it is the establishment of a true exchange between the artist, bearer of ancestral knowledge, and you, an engaged participant in the preservation and transmission of our cultural and existential wealth.

A Human and Artisanal Journey

While carefully organizing my studio, I became deeply aware of the path I’ve taken over all these years. A path shaped by effort, feeling, and reflection—expressing our vision of the world and celebrating the richness of our natural, philosophical, and cultural heritage. Every brushstroke, every chosen shade, carries the imprint of everyday life merged with the soul of our people. My work emerges from an inner urge to shine a light on human existence in all its complexity and contradiction, building bridges between past and present, so that each painting becomes a reflection of shared experiences and sincere emotion.

Today, I am offering you a varied selection of artworks on different mediums—paper, canvas, and cardboard—each one a testament to a meaningful and thoughtful creative process. Purchasing one of these works means more than owning a piece of art—it is a gesture of solidarity, sharing, and the transmission of the artist’s emotional depth. This exchange transcends a commercial act; it is an offering to knowledge, recognition, and cultural connection—infused with profound human and social significance.

Art as a Gesture of Support and Exchange

Supporting an artist means actively contributing to the preservation of knowledge passed down through generations. The works on display are the fruit of lived heritage, nourished by the wisdom of elders and enriched by the personal journey of a professional creator: Habdaphai. Inspired by the teachings and legacies of those who came before, he is committed to transmitting genuine emotion—emotion that resonates deeply and awakens in each of us the awareness of a shared human condition.

Your contribution helps ensure the continuation of this artistic journey. Beyond enabling the purchase of an artwork, it helps cover the cost of essential materials, the restoration of historical pieces—some over thirty-five years old—and the safeguarding of rare and valuable craftsmanship. Each purchase is a mutual commitment, a tangible exchange through which the artist lives from their work, and the buyer—whether collector or enthusiast—becomes a vital partner in the protection of our contemporary heritage.

A Win-Win Exchange: Sharing and Transmission

This approach is, above all, one of dialogue and reciprocity. By acquiring a work, you enter into a true cultural exchange—one that places emotion and mutual recognition at the heart of the relationship between creator and audience. It is not simply a transaction; it is an invitation to become a co-actor in a life-art project, where each exhibited piece embodies both personal and collective vision and serves as a wellspring of inspiration for generations to come.

Art, in all its forms, is the perfect vehicle to express essential messages about our existence. It conveys the depth of our experiences, the richness of our emotions, and the story of our shared past. This open dialogue between artist and viewer offers a meaningful proposal for cultural exchange, wherein your purchase becomes part of a tradition of humanism and passion. By investing in a contemporary work, you help sustain an artistic heritage that is both a witness to our past and a foundation for our future.

The Invitation to Act Now

The “Artistic Exchange and Engagement Studio 2025” is a vibrant call to participate and share. It is a unique opportunity to meet the artist, understand the essence of his work, and see how each piece—whether on paper, canvas, or cardboard—fits into a life journey where emotion becomes language, and language becomes a way of life. Your presence, your interest, and your purchases represent mutual support, vital to energizing culture and honoring those who shape emotion into image. These images, full of meaning and memory, reflect our existence, our struggles, and our dreams.

Immerse yourself in this universe where each work invites sincere, profound dialogue. The purchase of a painting or drawing is just the beginning of a larger commitment—a cultural partnership that honors both creator and receiver. Supported by trust and mutual recognition, this gesture fuels a virtuous cycle: each artwork acquired strengthens contemporary art, supports creative life, and paves the way for new proposals that celebrate the transmission of memory and wisdom.

A Call for Cultural Solidarity

By engaging in this artistic exchange, you become a guardian of a vibrant, evolving cultural and artistic continuum. You choose to uplift a long-term endeavor, foster intergenerational dialogue, and contribute to the rise of a living heritage. Through this gesture, you affirm your connection to Martinican culture—its stories, its landscapes, and its emotional truths—while enabling the artist to live with dignity from his passion and invest in future creative projects.

Habdaphai, a committed and professional artist, dedicates his life to conveying emotion, working tirelessly to perpetuate the knowledge shared by his predecessors. The works presented here reflect that ambition, illustrating a journey marked by dedication, creativity, and a desire to share with the widest audience possible. Each piece sold becomes part of a virtuous cycle of recognition, support, and transmission, where culture is lived as a collective adventure and an enduring source of benefit for all.

Toward a New Era of Artistic Transmission

This invitation is a human and economic exchange aimed at reinforcing our cultural ecosystem. By becoming a partner in this event, you help build a bridge between past and future, between artist and public. You consciously choose to infuse contemporary art with new energy, foster authentic collaborations, and allow a creator to continue shaping the world through artistic freedom.

Art is a living message—an embodiment of our hopes and struggles that evolves with talent and time. By supporting this work financially, you invest in a meaningful and ambitious cultural project, turning each purchase into a cornerstone of an ever-growing artistic edifice. Rooted in solidarity, sharing, and mutual trust, this approach redefines the very notion of buying art. It becomes not just a transaction, but an act of hope, encouragement, and essential support for artistic life.

Conclusion: A Shared Commitment to the Future

The “Artistic Exchange and Engagement Studio 2025” aims to be a space where past meets present, where the legacy of our elders is honored through the living fire of contemporary creators. By actively participating, you become an essential partner in a cultural transmission chain that crosses generations. Purchasing a work means choosing to be part of this great human adventure, to help sustain our heritage, and to support the creative effort that animates Martinican society.

So I invite you, dear collectors, enthusiasts, and curious souls, to step into this unique experience. Let us embrace the idea that each acquisition symbolizes exchange, sharing, and collective construction. Together, through this act of solidarity, we can keep alive and evolving an art that speaks of our existence, our stories, and, through its vibrant images, urges us to dream and build the world of tomorrow.

By supporting these works, you enable the artist to continue living from his creative practice, to invest in quality materials, and to restore pieces that testify to decades of passion and effort. In doing so, you ensure the survival of priceless knowledge—passed down by our elders—and transmit an authentic emotion born from unwavering commitment to culture.

Let yourself be carried by the strength of this artistic exchange, and participate—through your gesture—in the flourishing of a contemporary heritage that is waiting to be celebrated. Together, let us walk the path of sharing, mutual support, and meaningful connection, so that every artwork becomes a living witness of our past, a mirror of our present, and a guiding light for our future.

ARTISTIC EXCHANGE AND ENGAGEMENT STUDIO 2025 is thus not only an exhibition—it is an invitation to reimagine the relationship between artist and audience, to create sincere dialogue, and to shape a future where every emotion, every image, and every memory finds its place in the grand narrative of our shared existence.

In the end, through this act of purchase, you choose to take part in a unique dynamic where art is no longer merely something to acquire, but a powerful vehicle of emotion, a steadfast gesture of support, and a proposal for a shared future. You help write a new chapter of our cultural story, pay tribute to the talents of our island, and encourage the artist to pursue a path of innovation and transmission—so that art may remain, above all, the vibrant reflection of our humanity.

Créez votre propre site internet avec Webador